Новости – Люди

Люди

Три Омска

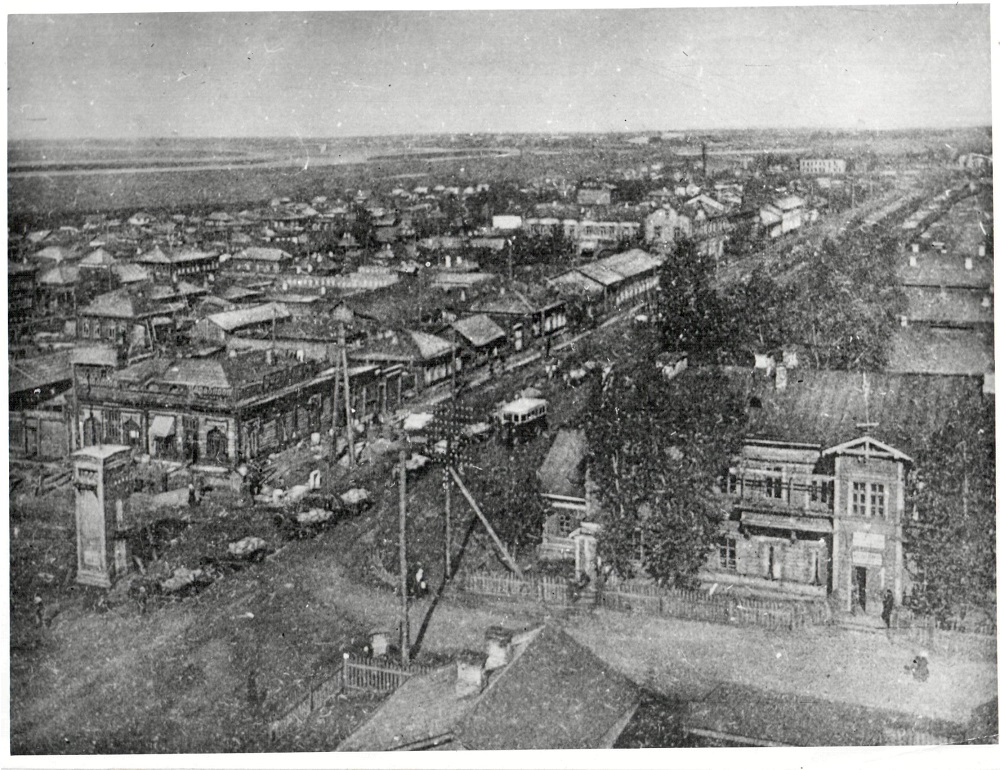

Ново-Омск, сегодня Старый Кировск. Фото: Кирилл Счастливый

Город Ленинск-Омский планировали построить в виде пятиконечной звезды, однако единственный в стране проект подобного рода так и не осуществился

28 августа, 2014 06:07

9 мин

В начале прошлого века на территории современного Омска находилось сразу три города: Омск, а также уже не существующие Ново-Омск и Ленинск-Омский. Последние два своему появлению обязаны Транссибирской железной магистрали, возле которой начали селиться сначала железнодорожники, а потом и предприниматели, почувствовавшие перспективы развития нового места. В годы Гражданской войны Ново-Омск стал эпицентром вооруженного восстания большевиков против войск Верховного правителя России, адмирала Александра Колчака. «Русская планета» изучила историю исчезнувших городов.

В противовес Омску

Существует версия, что Ново-Омск основали в 1896 году как промышленный и торговый центр, который, по задумке поселившихся на левом берегу Иртыша немецких предпринимателей, должен был стать центром всей Западной Сибири как своеобразный противовес Омску. В то время здесь работали гвоздильный завод, чугунолитейный завод «Азия», были открыты хлебные склады, налажена торговля алебастра, извести, мела, цемента, сала, кожи, сливочного и топленого масел, мяса и прочей продукции. Вот что пишет А. А. Папков в газете «Объединение» от 5 ноября 1910 года: «Под самым Омском встречаются теперь поселения немецких колонистов (меннонитов), расположившихся на прежних казацких участках, и на таких же участках стараниями ловких предпринимателей воздвигается теперь рядом с Омском маленький городок, которому эти предприниматели, неизвестно с чьего дозволения, присвоили наименование «Ново-Омска».

Впрочем, подтверждений данной «сепаратистской» идеи в архивных материалах корреспондент РП не нашел. Более того, зафиксированы случаи, когда жители Ново-Омска, наоборот, хотели присоединиться к Омску. В газете «Омский телеграф» от 05 марта 1915 года сообщалось, что комиссия Омской городской управы рассматривала вопрос о присоединении к городу Ново-Омска. Повторно обсуждался этот вопрос в июне 1917 года. Однако присоединение произошло намного позже. Вообще Ново-Омск официально приобрел статус города лишь в 1925 году. До этого времени он значился как поселок, причем с двумя топонимами. Помимо Ново-Омска населенный пункт, выросший возле станции Омск-пост, имел название Кулумзино — в честь начальника строительства Омского участка Транссибирской железной магистрали, инженера Анатолия Куломзина.

Поселок быстро развивался, в 1925 году в нем жили более 11 тыс. человек, хотя это увсе равно было значительно меньше, чем в двух других городах. В Омске на тот момент проживали более 111 тыс. человек, в Ленинске-Омском — более 32 тыс. Тем не менее в Ново-Омске были построены важные промышленные и транспортные объекты: аэропорт, нефтебаза, первая в Сибири механическая обувная фабрика, кожевенный завод и самый большой за Уралом элеватор, высота главной башни которого составила 72 м. Это сооружение и сейчас является в Омске самым высоким.

А в 1929 году Ново-Омск становится столицей укрупненного Ново-Омского района Омского округа Сибирского края, площадь которого составила 3, 5 тыс. км². Здесь проживали более 62 тыс. человек. Казалось бы, теперь для для дальнейшего роста и развития города на Левом берегу Иртыша открываются блестящие перспективы, однако постановлением ВЦИК от 10 апреля 1933 года Ново-Омск объединяют с Омском, превращая его Куломзинский район. С 1 апреля 1935 года по постановлению ЦИК СССР для увековечения памяти выдающегося деятеля партии Сергея Кирова Куломзинский район был переименован в Кировский. Так с карты Сибири исчез молодой амбициозный город, просуществовавший всего 9 лет. Сейчас территория Ново-Омска носит название Старый Кировск.

Куломзинское восстание

22 декабря 1918 года в Ново-Омске против Колчака восстали большевики. Восстание также прошло в трех районах Омска, где находилась ставка Верховного правителя России Александра Колчака. Адмирал в этот момент тяжело болел.

– Центром восстания стали станция Куломзино и примыкающий к ней поселок Ново-Омск. В Куломзино восстали железнодорожники, солдаты особой пулеметной роты, грузчики, строители, рабочие мельницы Колокольникова, заводов «Азия» и шпалопропиточного. К ним присоединились солдаты прибывшего с запада эшелона. Они выскакивали из теплушек и с криками: «Да здравствует власть Советов и куломзинский пролетариат!» — вступали в ряды сражавшихся рабочих, — так пишет в своих очерках о Гражданской войне омский краевед Мария Юрасова.

_%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.jpg)

Несмотря на хорошую конспирацию, в Омске один из штабов провалился — была арестована группа рабочих-большевиков и захвачена явочная квартира со складом оружия. Чтобы не допустить жертв среди рабочих, большевики решили отменить восстание, но информация об этом из-за плохой связи в Ново-Омск не поступила. Разрозненные группы в Омске тем временем успели разоружить казачью сотню, чехословацкий отряд численностью около 400 человек, захватить один из заводов и тюрьму. Однако после получения информации об отмене восстания боевые действия были прекращены.

А в Ново-Омске все шло по плану. Восставшие разоружили отряд белочехов, сняли караул с железнодорожного моста, захватили станцию, почту, милицию. На подавление мятежа Колчак бросил карательные отряды. Всю ночь на левом берегу Иртыша шли боевые действия. К утру Ново-Омск оказался в руках белогвардейцев. В этот же день военно-полевые суды выносили массовые смертные приговоры. Приговоренные расстреливались в Омске и в Куломзино. Дневниковые записи одного из членов правительства Колчака Петра Вологодского дают следующие данные о жертвах декабрьского восстания: «По официальным данным, при подавлении восстания по приговору военно-полевого суда расстреляно 49 человек, приговорено к каторжным работам и тюрьме 13 человек, оправдано 3 и убито при подавлении восстания — 133 человека. В поселке Куломзино жертв оказалось гораздо больше, а именно по приговору суда расстреляно 117 человек оправдано — 24, убито при подавлении мятежа — 144 человека».

В некоторых других источниках отмечается, что в ходе подавления восстания погибли около тысячи человек. Точное количество жертв в армии Колчака неизвестно. Весной 1920 года в местах расстрела в Ново-Омске из ям были извлечены трупы восставших и захоронены в центре поселка, а 7 ноября 1922 года рабочие мельницы Колокольникова на братской могиле установили деревянный памятник. В 1925 году его заменили на новое мемориальное сооружение высотой 7 метров, которое стоит на площади Восстания до сих пор.

Город-звезда

На правом берегу Иртыша, напротив Ново-Омска, в начале прошлого века находились земли Сибирского казачьего войска. В 1899 здесь образовался Атаманский хутор. Одновременно росли и другие поселки, прилегающие к железной дороге. Черный городок — селение на берегу Иртыша у железнодорожного моста. Здесь жили строители дороги, рабочие паровозного депо, кочегары, смазчики. Территория южнее Черного городка принадлежала Порт-Артуру. Название поселка возникло в связи с Русско-японской войной, частичкой Порт-Артура был Треугольник. Первые его постройки —лачуги и землянки строителей Транссибирской магистрали. Южнее паровозовагоноремонтного завода размещался Красный городок. В начале 1920-х годов здесь во временных бараках расквартировались подразделения Красной Армии. В 1922 году все эти населенные пункты войдут в состав образованного города Ленинск-Омский. В отличие от Ново-Омска, он никогда не противопоставлялся Омску, с которым его соединяла железнодорожная ветка длиной в 3,5 версты для перевозки пассажиров и грузов. Просуществовал Ленинск-Омский, как и Кулумзино, около девяти лет. В 1930 году Президиум Западно-Сибирского крайисполкома решил включить о его в состав города Омска в качестве Ленинск-Омского района.

По мнению известного омского блогера Игоря Федорова, Ленинск-Омский интересен для истории тем, что план его застройки нарисован в виде пятиконечной звезды — эмблемы Республики Советов. Данный проект, который по неизвестным причинам так и не был доведен до конца, в 1920-е годы предложил советский инженер Назаретов. Подтверждением этой идеи могут служить существующие ныне 1-я и 2-я улицы Красной Звезды, пересекающиеся искривленными лучами.

– Уникальный проект даже для страны в целом, часть которого была реализована и осталась в соответствующих топонимах, смысла которых никто не понимает до сих пор, как и не понимает их странного географического разброса. Настоящая фантастика. Но только не для тогдашних архитекторов. Никто и никогда уже не построит ничего подобного, — делится в своем посте Игорь Федоров.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости