Новости – История

История

«Всех героев отразить невозможно»

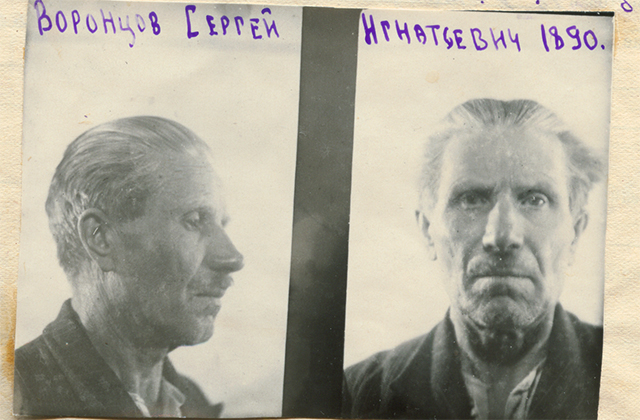

Сергей Воронцов. Фото из архива Ярослава Леонтьева

Историк Ярослав Леонтьев — о том, как вернуть память о героях Великой войны

28 октября, 2014 11:24

9 мин

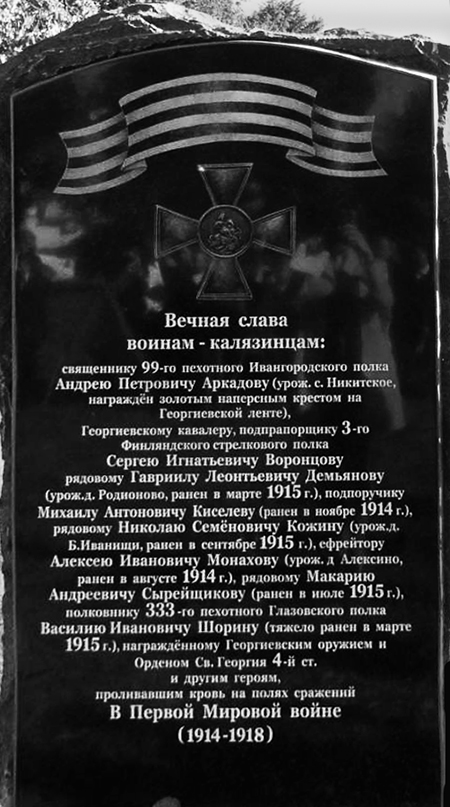

В сентябре этого года в древнем русском городе Калязин в Тверской области была открыта мемориальная плита в память о местных жителях, участниках Первой мировой войны. Это один из первых подобных — персональных — мемориалов в стране. Хотя, как выяснилось, даже в глубокой провинции память о войне, еще до ее окончания названной Великой, отнюдь не потеряна, а лишь «хорошо» забыта.

«Вечная слава воинам-калязинцам:

— священнику 99-го пехотного Ивангородского полка Андрею Петровичу Аркадову (урож. с. Никитское, награжден золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте),

— Георгиевскому кавалеру, подпрапорщику 3-го Финляндского стрелкового полка Сергею Игнатьевичу Воронцову

— рядовому Гавриилу Леонтьевичу Демьянову (урож. д. Родионово, ранен в марте 1915 г.), подпоручику Михаилу Антоновичу Киселеву (ранен в ноябре 1914 г.), рядовому Николаю Семеновичу Кожину (урож. д. Б. Иванищи, ранен в сентябре 1915 г.), ефрейтору Алексею Ивановичу Монахову (урож. д. Алексино, ранен в августе 1914 г.), рядовому Макарию Андреевичу Сырейщикову (ранен в июле 1915 г.), полковнику 333-го пехотного Глазовского полка Василию Ивановичу Шорину (тяжело ранен в марте 1915 г.), награжденному Георгиевским оружием и Орденом Св. Георгия 4-ой ст. и другим героям, проливавшим кровь на полях сражений в Первой мировой войне (1914-1918)».

Стелу, на которой выбит этот текст, воздвигли по соседству с памятником тоже долгое время незаслуженно забытому полководцу Михаилу Скопину-Шуйскому, разбившему под Калязином польско-литовских интервентов и их «тушинских» пособников в августе 1609 года. Также, кстати, одному из первых в России. Теперь калязинцы подумывают о создании Парка Памяти.

О том, как появилась идея установить новый мемориальный знак и о судьбах людей, чьи имена высечены на нем, «Русской планете» рассказал член Совета по историко-культурному наследию при Главе Калязинского района, доктором исторических наук, профессор МГУ Ярослав Леонтьев.

— Ярослав Викторович, расскажите, как пришла идея установки камня?

— С коллегами краеведами из Калязина мы давно обсуждали эту идею, чтобы увековечить память калязинцев, участников Первой мировой войны. Ждали повода, и вот он появился. И пришла эта, уже конкретная идея, моему коллеге по Совету Сергею Николаевичу Круглову. Дело в том, что при уборке храмовой территории обнаружилась бесхозная закладная плита, которая была ранее установлена на месте памятника Макарию Калязинскому. Эта плита и стала основой для будущей стелы. Но сразу встал вопрос, чьи имена прописать на нем, а нам были известны немногие.

Профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Ярослав Леонтьев. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Во-первых, мне было хорошо известно имя моего предка — Аркадова Андрея Петровича, или отца Андрея. Это настоящий герой Первой мировой войны. Среди его наград был не только золотой наперсный крест на Георгиевской ленте из Кабинета Его Императорского Величества, которого он был удостоен 6 ноября 1914 года (в соответствии с положением вручаемый лично Государем императором), но и орден Св. Анны 3-й ст. с мечами (награжден им 31 декабря 1914 г.) и орден Св. Анны 2-й ст. с мечами (награжден 7 апреля 1916 г.).

А.П. Аркадов — уроженец села Никитское. После окончания тверской духовной семинарии он недолго прослужил в храме в Капшине на низшей должности пономаря. Затем поступил в армию, видимо, был набор полковых священников. Он оказался сначала во 2-м Закаспийском стрелковом батальоне, а потом в Ивангородском пехотном полку. Я знал от своей бабушки, что это ее дядя, то есть брат моего прадеда. Прадед был священником в селе Никитское, а его брат Андрей — полковым священником. Кстати, он был делегатом 1-го съезда военного и морского духовенства в 1914 году.

После Первой мировой отец Андрей был благочинным 1-го благочиния города Осташков, но в конце 20-х годов его сослали в Саратовскую область и связь с ним прервалась. Дальнейшая судьба его мне неизвестна.

К сожалению, до сих пор не удалось выяснить, за что конкретно он был награжден боевыми орденами, потому что в Российском государственном военно-историческом архиве его наградных документов не сохранилось. Я пытался это проверить. Может быть, он оказывал помощь раненым, а мог и поднять людей в атаку — именно за такие дела награждали. Поскольку фамилия моего предка на букву «А» — Аркадов, так он и оказался в списке имен на стеле первым. Для сведения могу сказать, что такая же фамилия есть на стеле в деревне Алферово — это его племянник, гвардии сержант Аркадий Аркадов, павший смертью храбрых во время Великой Отечественной войны в Днепропетровской области.

Кроме того, я хорошо знал фамилию подпрапорщика и полного Георгиевского кавалера Сергея Игнатьевича Воронцова, о котором в 2005 году делал доклад на краеведческих чтениях в Калязине. Он уроженец села Кашинское Устье, которое тогда входило в состав Калязинского уезда, сейчас это место относится к Кашинскому району, это самая последняя деревня на берегу Волги, при впадении в нее Кашинки (ее хорошо видно с моста через Волгу).

После демобилизации он работал в железнодорожном ведомстве, был помощником начальника станции «Калязин», потом работал и на других станциях в Тверской области. Он был полным Георгиевским кавалером, я знакомился с его следственным делом, так же как и с делом отца Андрея, в Тверском центре документов новейшей истории.

Во время Большого террора в 1937 году его арестовали в Калязине, он получил 10-летний срок лагерей. Отбывал их в очень тяжелых условиях на шахтах в Бурятии. Но был крепкий русский мужик, выжил, вернулся в Калязин, здесь выросли его дети, окончившие наш техникум и работавшие на производстве. Его сын был героем-орденоносцем Великой Отечественной войны, майором, после войны летал как лётчик-испытатель и погиб.

Несмотря даже на такие положительные факты из биографии семьи Воронцова, его опять арестовали повторно уже в 1949 году. Таких тогда даже так и называли — «повторники». По возрасту и по физическому состоянию, как пожилого, его направили не на каторгу, а в ссылку, в артель инвалидов. Там он тоже выжил, пережил смерть Сталина, вернулся в Калязин, но дальнейшая судьба неизвестна. Он мог быть и здесь похоронен, мог уехать к кому-то из детей.

С.И. Воронцов воевал в одном из Финляндских стрелковых полков, а эти полки участвовали в ряде известных операций, в частности, в Галицийском сражении, столетие которого недавно отмечалось. Судя по всему, он был участником и этих боев.

Русские части в Галиции. Фото: Imperial War Museums

— Как появились остальные фамилии?

— У меня был небольшой список, который я выписывал из одной из тверских газет того времени — список пропавших без вести и погибших на фронте из различных мест Калязинского уезда (некоторые населенные пункты потом отошли к Кимрскому и Талдомскому районам). Но там был минимум информации, даже не везде имена с отчествами. Хотели использовать сначала и этот список, но тут как раз Александр Геннадьевич Кубарев, кандидат исторических наук, член Русского генеалогического общества из Санкт-Петербурга, прислал мне новые данные.

Мы выбирали имена так, чтобы среди них были солдаты из поныне существующих деревень из разных волостей. Так и получилось, что один из деревни Родионово — это Плещеевская волость, прихода села Красного; другой — из деревни Большие Иванищи Сущевской волости, прихода села Константиново, третий из деревни Алексино Степановской волости, прихода села Никитское.

Еще при выборе я учитывал интересные фамилии и имена, которые соотносились бы с Калязином. Так в списке Кубарева обнаружились крестьяне Кожин и Монахов. У многих крестьян вплоть до первой Всероссийской переписи (1897 года — РП) не было фамилий, но можно предположить, что, один получил ее в честь рода Кожиных (из этого боярского рода, как известно, происходит Макарий Калязинский), а фамилия Монахов подчеркивает связь с монастырем. Кстати, Монахов был ранен уже в августе 1914 года, вероятно, в боях за Восточную Пруссию. Но особенно интересно то, что произошло потом. В процессе подготовки памятной стелы, когда уже готовый список был отдан на гравировку, вдруг выясняется, что выполнявший эту работу гравер узнал в сочетании имени «Кожин Н.С. из д. Б. Иванищи» своего родственника. Им было известно, что этот воин лишился ног и ездил на тележке.

Не менее знаменательно, что потом, уже в беседе об этом совпадении с Сергеем Кругловым выяснилось, что этот Кожин и его дальний родственник тоже!

Отобранный по чисто калязинскому имени солдат Макарий Сырейщиков — еще один знаковый персонаж. По фамилии — это один из известнейших и стариннейших калязинских мещанских родов. Самое интересное, что Сырейщиковы, судя по дореволюционному некрополю, опубликованному А.Г. Кубаревым, были похоронены на Вознесенском кладбище, где ныне и установлен памятный знак. Поэтому можно предположить, что если после ранения он остался жив, то потом был тоже, как и предки, похоронен там.

— Имя Гавриила Леонтьевича Демьянова известно калязинцам по книге Н.А. Суворова «В тихом городе на Волге». Это и есть тот человек?

— Да, это тот самый крестьянин-бунтарь, герой революции 1905 года. Это из-за него произошли известные волнения в Калязине, когда в деревне Родионово его — тогда солдата-отпусника лейб-гвардии Литовского полка — арестовали за оппозиционную пропаганду, привезли в полицейское управление, где сейчас находится Городская основная школа на Московской улице. А крестьяне оттуда со Щелокова и из других деревень пришли его выручать, вспыхнуло столкновение со стражниками, двое погибли. Потом запрос был в Госдуму, тверские депутаты подключились, даже Столыпину пришлось ответ держать. Громкое это было дело. В результате Демьянов угодил в ссылку в Вологду.

Василий Шорин. Фото: vgd.ru

Далее известно, что в 1915-1917 годах, после ранения, он был в австрийском плену. Но, несмотря на то, что он был оппозиционером, эсэром, он все равно был призван в армию, став как тогда говорили «оборонцем», пролил кровь за Родину, попал в плен. Известно, что после Гражданской войны он работал в разных артелях в Ленинграде и умер во время блокады.

К сожалению, ничего мы не знаем о подпоручике Михаиле Антоновиче Киселеве. Это тоже фамилия для Калязина известная, и он вроде бы призывался непосредственно из Калязина. Правда, в списке Кубарева были перечислены только солдаты, и нельзя полностью исключить, что Киселев на момент ранения был подпрапорщиком. В газетном тексте чин был прописан в сокращении «подп.». Подпрапорщик — это высшее звание для низших чинов, но вследствие гибели младших офицеров их не редко производили в офицерские чины.

А когда мы уже подготовили список, по инициативе Светланы Мокровой, директора Калязинского Краеведческого музея, решили добавить имя Василия Ивановича Шорина. С точки зрения братоубийственной Гражданской войны фигура эта неоднозначная (Василий Шорин отличился в Гражданскую войну, воюя на стороне Красной армии, командовал разными фронтами — РП), но надо отдать должное его предыдущим подвигам.

Это был героический офицер, начал войну он капитаном, а до этого участвовал в Русско-Японской войне. Закончил воевать уже полковником и командиром Глазовского пехотного полка, был награжден Георгиевским оружием, это офицерская награда. Он был награжден рядом боевых орденов и тяжело ранен в боях. Именем Шорина названа улица в Калязине.

На плите всех героев отразить невозможно, поэтому мы ограничились этими фамилиями, они положат начало восстановлению исторической справедливости. Еще известен ряд убитых, родственникам которых прислали посмертно Георгиевские кресты. Очень хочется, чтобы калязинцы смогли узнать что-то о своих предках, воевавших на фронтах Первой мировой войны. Для этого я подготовил с помощью коллег список, который передал для публикации в местных газетах.

— Возможно ли подсчитать, сколько всего могло быть калязинцев, воевавших на фронтах Первой мировой войны?

— Если поработать в архивах уездного воинского присутствия, через которое осуществлялся призыв, в канцелярии Губернатора, через которые поступали пособия и денежные выплаты погибшим, то, наверное, такую задачу теоретически можно решить, но досконально сказать трудно, тем более нужно учитывать, что ряд населенных пунктов и целых волостей отошли к другим районам, Кашинскому Талдомскому, Кимрскому. Поэтому не совсем будет ясно, кого именно называть калязинцами, тогда ведь сама территория уезда была гораздо больше и населения в пять раз тоже больше было. К тому же многие калязинцы, как и сейчас, жили и работали в Питере и Москве… Но можно и нужно поставить перед исследователями такие задачи.

Открытие мемориала. Фото: Яна Сонина

— Это первый в Тверской области памятный знак в честь героев Первой мировой войны?

— Мне о других не известно. В Торопецком районе я видел на кладбище могилу генерала Куропаткина (Алексей Николаевич Куропаткин, в первую очередь известен как командующий русской армией в Русс-японскую войну 1904-05 г.г., в Первую мировую командовал армией, затем Северным фронтом — РП), но это просто могильный памятник.

По России таких памятников до недавнего времени вообще не было, чуть ли не единственным были стелы и кресты на бывшем Братском кладбище в Москве около метро «Сокол», где хоронили умиравших в московских госпиталях. Там было специальное военное кладбище для таких солдат. Кладбище это потом сравняли с землей, разбили в советское время парк, а энтузиасты потом облагораживали этом место.

25 лет назад было такое движение «Брусиловский прорыв», его участники хотели воздать должное предкам, облагородили могилу генерала Брусилова на Новодевичьем кладбище и поставили памятные знаки на Братском кладбище. Это были чуть ли единственные на всю страну памятники, поставленные энтузиастами. Несколько лет назад в Рязани был обработан большой архивный массив документов, и в итоге вышла «Рязанская книга памяти Великой войны», но это пока единственный такой пример в России. А у нас, в Кимрах вышла книга с публикацией чудом сохранившегося солдатского дневника — уланского унтер-офицера Субботина, происходившего из деревни близ Гориц. Надо сказать, очень яркий документ, написанный «народным» языком.

— В чем причина забвения этой войны?

— Причин несколько, во-первых, вслед за Лениным, когда устоялась идеология, эту войну стали называть Империалистической, сначала же она была Великой войной. Еще когда война шла, в Москве собирались сделать два музея: Победы над Наполеоном (была собрана большая коллекция, но не успели, а потом уже сделали Бородинскую панораму) и Первой мировой войны. Этим занимались специальные военно-исторические комиссии. (Активный деятель обеих комиссий, видный военный историк и корпусный инженер императорской гвардии Георгий Габаев отбывал в Калязине ссылку в 1941-1943 годах. Бывший царский полковник Габаев тоже был героем Первой мировой войны).

Известно, что художникам была заказана галерея портретов Георгиевских кавалеров, описание их подвигов, все это собиралось и должно было быть в специальном музее Великой Войны. Но на смену ей пошла Гражданская война, идеология поменялась, планы эти рухнули. Все же богатейший архив по Первой мировой войне, по всем полкам неплохо сохранился, находится в Лефортовском дворце (сейчас в нем располагается Российский государственный военно-исторический архив — РП), и при желании в нем много чего можно найти интересного.

Мемориальная плита в память о жителях Калязинского уезда, участниках Первой мировой войны. Фото: Яна Сонина

Во-вторых, в прежние годы государством не ставилась задача воскресить эту память, работали лишь энтузиасты-исследователи. Не было политической воли и соответствующего постановления, оно появилось в только прошлом году, когда 1 августа было включено в реестр федеральных дат и было принято решение о праздновании 100-летия начала Первой мировой войны.

Можно вспомнить, что отдельным фигурам войны были установлены в разные годы памятники: например, в Нижнем Новгороде — основоположнику высшего пилотажа, лётчику Нестерову. В Киеве ему же была посвящена мемориальная доска. Но таких героев Первой Мировой, которые прочно вошли в широкое общественное сознание, можно пересчитать по пальцам: казак Козьма Крючков, Нестеров, Брусилов. Ну, может быть, о маршале Буденном еще вспоминали, что он полный Георгиевский кавалер. В целом же, да, это была действительно «забытая война».

Много факторов забвения, но главное — ее негативно оценивали идеологи большевизма. Даже забывалось то, что все маршалы Победы Великой Отечественной войны были солдатами и офицерами Первой мировой и имели Георгиевские награды. И Георгий Жуков на маршальских мундирах потом прикреплял свой солдатский «Егорий», и Конев был прапорщиком, и Рокоссовский — унтер-офицером, и еще один будущий министр обороны Родион Малиновский, и генштабисты Шапошников и Василевский. Все они помнили, что они воины Первой мировой. В 1943 году, когда начали возвращать погоны, было постановление, что старые Георгиевские награды можно носить и их реабилитировали.

Еще одна причина — это неприглядный выход России из войны вследствие Брестского мира, то есть наша страна не попала в число стран-победителей. В Европе же имена павших героев всегда были в почете, высечены на памятных стелах во всех городках и деревнях. Во Франции, например, — очень часто под изречением «Сыны войны». К счастью, у нас тоже в почете имена тех, кто погиб в Афганскую, Чеченскую войны, их стараются не забывать, но вот сейчас пришло время восстановления исторической справедливости по отношению к солдатам той далекой войны.

Беседовала Яна Сонина (пресс-служба Калязинского района)

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости