Новости – История

История

«Прапорщики жили в среднем не больше 12 дней»

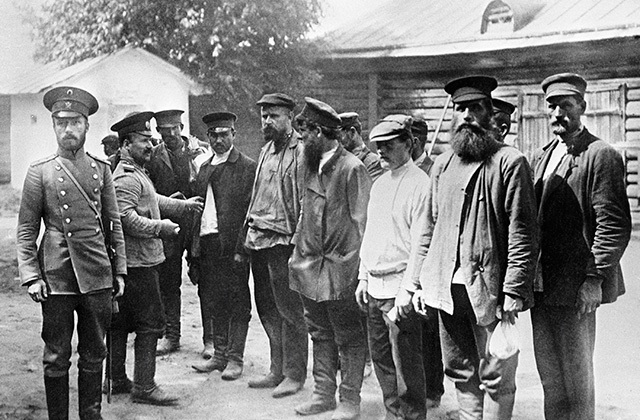

Офицеры знакомятся с мобилизованными, 1915 год. Фото: РИА Новости

Дефицит офицеров в русской армии как залог поражений и революции

16 декабря, 2014 12:01

30 мин

Военная мощь страны и боеспособность армии куются, в первую очередь, за партами начальной школы, и уж потом — в заводских цехах, казармах и военных училищах. Уже к исходу первого года сражений Великая война подтвердила эту теорию со всей наглядностью. Вдруг выяснилось, что в век техники дефицит офицеров и просто образованных людей ничуть не менее фатален, чем нехватка боеприпасов или винтовок и пулеметов — просто потому, что без них невозможно управлять армиями. В случае же с Российской империей, которая оказалась единственной из основных стран-участниц Великой войны, не имевшей к ее началу всеобщего среднего образования, дефицит грамотных людей — как военных, так и гражданских — во многом предопределил и судьбу царского режима.

Война и школа

В конце XIX столетия, наблюдая стремительный рост военной мощи объединенной Германии, европейские аналитики отмечали, что основой такого роста стала не только мощная экономика, но и «прусский школьный учитель». Конституция Пруссии ввела всеобщее бесплатное образование в народных школах в 1850 году — напомним, что в тот год 40% населения Российской империи все еще считалось живым товаром, для которого вопрос всеобщего начального образования, мягко говоря, был не актуален.

Такое отставание в социальном развитии привело Россию накануне Первой мировой войны к следующим показателям: в 1907 году, по статистике, в Русской императорской армии на тысячу новобранцев приходилось 617 неграмотных, в то время как в армии Германского рейха один неграмотный приходился лишь на 3 тысячи призывников. Разница в 1851 раз!

Разница в уровне образования сказывалась не только в статистике. Индустриальная война нового времени предъявляла к солдатам и новые требования. Усложнение техники и тактики оставило в прошлом прежний идеал рядового воина — неприхотливого и нерассуждающего, выдрессированного офицерами из неграмотного «природного» крестьянина.

XX век показал, что в новых войнах грамотный пролетарий боеспособнее необразованного обитателя села. Это отметили русские военные специалисты, анализируя итоги неудачной для нас Русско-японской войны 1904-1905 годов — одной из причин поражения стала более высокая грамотность японских призывников по сравнению с русскими резервистами.

Сторонники прежних идеалов, утверждавших, что крестьянин самой природой лучше приспособлен к условиям и тяготам полевой войны, нежели «избалованные» горожане, не учли перемен нового века. Индустриальная война с ее новшествами — от пулеметов и массированных артобстрелов до газовых атак — была в равной мере чужда и крестьянской, и пролетарской «природе». Но в условиях массовых призывных армий грамотный горожанин, хотя бы поверхностно знакомый с техникой, обучался солдатскому ремеслу, естественно, быстрее и проще, чем неграмотный селянин, вырванный из своего узкого патриархального мирка.

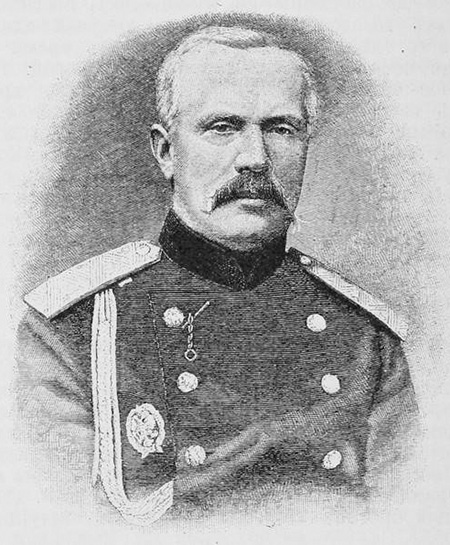

Генерал Михаил Анненков. Источник: russkiymir.ru

Генерал Михаил Анненков. Источник: russkiymir.ru

Еще в 1871 году генерал Михаил Анненков, отправленный русским командованием в германскую армию в качестве наблюдателя во время франко-прусской войны, отметил радикальное влияние грамотности на качество войск: «При подобном составе армии все части войск являются уже не бездушными машинами, действующими только по команде и нравственно теряющимися при утрате офицеров, но сознательными исполнителями...»

В прежнюю эпоху рекрутской армии неграмотность массы русских солдат компенсировалась длительным сроком службы и, соответственно, большим военным опытом. Но в новых условиях срочной службы неграмотные толпы русских крестьян, только что мобилизованных из деревень, неизбежно проигрывали по качеству боевой и технической подготовки поголовно грамотным призывникам Германии.

Военные аналитики понимали эти проблемы задолго до начала Первой мировой войны. Так, русских банкир, меценат и ученый Иван Блиох в своей книге о будущей войне еще в конце XIX века отмечал: «Новейшие условия боя неблагоприятны для русской армии в том смысле, что они уменьшили значение именно тех качеств, которыми русские войска обладают в высокой степени, зато выдвинули вперед такие требования, которым наши войска отвечают уже в меньшей степени. Так, главная сила русского солдата всегда была в геройском, суворовском ударе в штыки, не считая своих потерь от огня, и в упорной, но пассивной обороне в фортах и окопах. <…> Но никакое мужество не устоит против тех потерь, которые окажутся при современных условиях, если вести атаки во что бы то ни стало. <…> Что касается упорства обороны, то самая упорная оборона все-таки должна окончится сдачею, если она остается пассивною, если обороняющийся не проявляет сам инициативы. А это — уже иное свойство, чем готовность к самопожертвованию и к перенесению всяких лишений...»

Эти проблемы русской армии, по мнению Блиоха и привлеченных им к работе военных аналитиков, проистекали из низкого образовательного уровня страны: «Новые условия ставят большие требования относительно развитости самих солдат, способности их действовать по смыслу отданного приказания, не дожидаясь дальнейших команд. Между тем, относительно развитости солдат в русской армии остается желать много лучшего. <…> В этом вина самого положения народного образования в России».

За 15 лет до начала Первой мировой войны наиболее полный и обоснованный футуристический прогноз о грядущем столкновении выносил неприятный диагноз русской военной системе: «Во всяком случае не подлежит сомнению, что число грамотных, сколько-нибудь умственно развитых, а тем более образованных людей в рядах русской армии гораздо менее, чем в других армиях Европы».

«Убыль в офицерах может отозваться в русских войсках сильнее, чем в других»

Дефицит грамотных людей в русской армии и, вообще, в русском государстве не только снижал боевые качества в условиях новой войны, но и порождал еще одну фундаментальную проблему — резко сужал базу для производства и подготовки офицерских кадров. Многомиллионные призывные армии, которые двинутся в многолетний бой в августе 1914 года, требовали не только миллионов рядовых, но и огромное количество офицеров, особенно младших, которые должны были повести за собой солдат.

В условиях мировой войны таких офицеров уровня стрелковых рот требовалось очень много, гораздо больше, чем их могли подготовить обычные военные учебные заведения. И тут социальная отсталость царской России играла роковую роль. Если в остальных крупнейших странах Европы почти поголовная грамотность всех слоев населения позволяла быстро готовить младших офицеров из рядовых солдат, то в Русской императорской армии большинство составляли неграмотные или малограмотные, едва умеющие читать — готовить из них офицеров было невозможно.

Отдых немецких солдат, 1914-1918 годы. Фото: Imperial War Museums

Отдых немецких солдат, 1914-1918 годы. Фото: Imperial War Museums

То есть, при всем огромном мобилизационном потенциале Российской империи, ее «запас» младших офицеров был невелик. Например, в Германии при 100% грамотности уже во втором поколении на должность командира роты теоретически можно было готовить любого из 13 миллионов потенциальных призывников — все они обладали необходимым базовым образованием в 6-8 классов и отбор в офицеры ограничивался исключительно их военными способностями. Аналогичная ситуация была в Англии и Франции. В Российской же империи, которая за годы Первой мировой призовет в армию свыше 16 миллионов человек, на должности младших командиров по образованию, сравнимому с германским школьным, могло претендовать менее 10% от этой огромной массы. Естественно, что далеко не все лица с подходящим уровнем образования хотели и могли быть офицерами военного времени, и это еще более усугубляло дефицит младших командиров в русской армии.

Этот трагический для России дефицит предсказал все тот же Блиох за 15 лет до 1914 года: «Наиболее же чувствительной окажется на войне убыль в офицерах. Им придется делать больше усилий и по необходимости подставлять себя [под пули и снаряды], а неприятель будет знать, что убыль в офицерах может отозваться в русских войсках сильнее, чем в других».

Мировая война подтвердила этот прогноз. Боевые потери офицерского корпуса русской армии в 1914-17 годах составили 71 298 человек, из них 94% пришлось на младший офицерской состав — 67 722 погибших. При этом большая часть убитых офицеров (62%) полегла на поле боя в первые полтора года войны. В армии образовался огромный некомплект командиров, особенно младших.

Еще в мирное время в связи с невысокой популярностью в стране военной службы некомплект младшего офицерского состава русской армии достигал 10%. Мобилизация, увеличившая численность армии в 5 раз, и потери начала войны резко усугубили этот дефицит. Слабая подготовка солдатской крестьянской массы вынужденно компенсировалась активностью младших офицеров — такая активность под огнем неприятеля естественно влекла повышенные потери среди командиров ротного уровня, а та же низкая грамотность рядовых, в свою очередь, не давала массово производить из них младших офицеров.

К 1 сентября 1915 года, когда завершилось так называемое великое отступление, в ходе которого были оставлены западные губернии России, некомплект офицеров в частях русской армии, по данным генерального штаба, составил 24 461 человек. В те дни главнокомандующий Северо-Западным фронтом генерал от инфантерии Михаил Алексеев в докладе военному министру писал: «Государству надлежит принять самые настойчивые меры к тому, чтобы дать армии непрерывный поток новых офицеров. Уже в настоящее время некомплект офицеров в частях пехоты в среднем превышает 50%».

Российский император Николай II (на переднем плане справа) и генерал Михаил Алексеев (на переднем плане слева). Фото: РИА Новости

Российский император Николай II (на переднем плане справа) и генерал Михаил Алексеев (на переднем плане слева). Фото: РИА Новости

Отсутствие элементарной грамотности катастрофически сказалось на поле боя. В ходе сражений невиданных ранее масштабов прежде всего массово терялись винтовки, массово гибли солдаты и младшие офицеры. Но если винтовки еще можно было экстренно купить в Японии или США, а солдат призвать из многочисленных деревень, то офицеров нельзя были ни «купить», ни призвать.

Поэтому на офицерские должности с началом войны стали назначать кого угодно, лишь бы они обладали достаточным образованием.

Судьба прапорщика

Накануне Первой мировой войны самым младшим офицерском званием в Русской императорской армии в мирное время был подпоручик — именно в этом чине поступали на службу большинство выпускников военных училищ. Однако на случай войны и для офицеров запаса было предусмотрено еще одно воинское звание, занимавшее промежуточное положение между подпоручиком и «нижними чинами» — прапорщик.

В случае войны это звание могли получать призванные в армию и отличившиеся в боях солдаты со средним и высшим образованием — то есть, окончившие университеты, институты, гимназии и реальные училища. В 1914 году доля граждан с таким образованием не превышала 2% от всего населения России. Для сравнения, к началу Великой войны только в Германии с населением в 2,5 раза меньшим, чем в Российской империи, число лиц с таким образованием было в 3 раза большим.

К 1 июля 1914 года в запасе Русской императорской армии числилось 20 627 прапорщиков. Теоретически этого должно было хватить, чтобы покрыть открывшиеся с массовой мобилизацией вакансии командиров рот. Однако такое количество никак не компенсировало огромные потери младших офицеров, последовавшие в первые же месяцы войны.

Выпускники школы прапорщиков в Ташкенте. Источник: mytashkent.uz

Выпускники школы прапорщиков в Ташкенте. Источник: mytashkent.uz

Еще только разрабатывая планы будущих боевых действий, русский Генштаб в марте 1912 года предложил для ускоренной подготовки офицеров во время войны в дополнение с существующим военным училищам создавать специальные школы прапорщиков. И уже 18 сентября 1914 года было принято решение о создании шести таких школ — четыре были открыты при запасных пехотных бригадах, располагавшихся на окраине Петрограда в Ораниенбауме, и по одной школе — в Москве и Киеве.

Прием в эти школы начался 1 октября 1914 года, и первоначально они рассматривались как временная мера, рассчитанная всего на один выпуск офицеров-прапорщиков. Однако потери младших командиров на фронте росли и временные школы быстро стали постоянными. Уже в декабре было создано четыре новых школы. Первоначально они именовались «Школами ускоренной подготовки офицеров при запасных пехотных бригадах», а в июне 1915 года их стали именовать «Школами подготовки прапорщиков пехоты».

Именно на 1915 год пришелся в России самый жестокий военный кризис, когда на фронте катастрофически не хватало винтовок, снарядов и младших офицеров. Винтовки тогда массово стали покупать за границей, а прапорщиков готовить в спешно создаваемой сети офицерских «школ». Если к началу 1915 года действовало 10 таких учебных заведений, то к концу года их было уже 32. В начале 1916 года создали еще 4 новых «школы».

Всего по состоянию на 1917 год в сухопутных войсках России была создана 41 «школа прапорщиков». Наибольшее их количество располагалось в столице и ее окрестностях — четыре в самом Петрограде, четыре в Петергофе и две в Ораниенбауме. Второй по числу школ прапорщиков была Москва, где создали семь таких учебных заведений.

По пять «школ прапорщиков» действовало в Киеве и Тифлисе (Тбилиси). В Грузии, кстати, оказалось наибольшее число «школ» из всех национальных окраин — здесь их насчитывалось аж восемь, помимо Тифлиса действовали «школы прапорщиков» в грузинских городах Гори, Душети и Телави. По три «школы прапорщиков» было создано в Иркутске и Саратове, по две в Казани и Омске, по одной — во Владикавказе, Екатеринодаре (ныне Краснодар — РП) и Ташкенте.

Массовое создание офицерских школ позволило к началу 1917 года преодолеть дефицит младших командиров на фронте. Если с 1 июля 1914 года по начало 1917-го все военные училища Российской империи выпустили 74 тысячи офицеров, то школы прапорщиков за тот де период подготовили 113 тысяч младших командиров. Любопытно, что пик выпуска пришелся как раз на 1917 год: с 1 января по 1 ноября военные училища подготовили 28 207 офицеров, а школы прапорщиков — 40230.

Прапорщик Михаил Зощенко, август 1915 год. Фото: Государственный Литературный музей

Прапорщик Михаил Зощенко, август 1915 год. Фото: Государственный Литературный музей

Однако, почти четверть миллиона прапорщиков, подготовленных за все годы Первой мировой войны, лишь компенсировали убыль младших офицеров на фронте. Размах и ожесточение боевых действий на почти полутора тысячах километров фронта были таковы, что прапорщик в окопах выживал очень недолго.

«В ту войну прапорщики жили в среднем не больше 12 дней», — вспоминал уже в годы Второй мировой войны писатель Михаил Зощенко. В 1915 году, он, как окончивший гимназию, по ускоренной 4-месячной программе обучения получил чин прапорщика, и накануне «великого отступления» русской армии в качестве командира 6-й маршевой роты 106-го запасного батальона привез на фронт несколько сотен солдат-новобранцев в состав 16-го гренадерского Мингрельского полка. Осенью 1915 года Зощенко будет ранен осколком снаряда во время атаки на немецкие окопы.

По статистике Первой мировой войны, русский прапорщик на передовой в среднем жил 10-15 дней до гибели или ранения. Из порядка 70 тысяч убитых и раненых в 1914-17 годах лиц командного состава русской армии 40 тысяч — это именно прапорщики, на которых приходился самый высокий процент боевых потерь среди офицеров и рядовых.

«Время для приведения себя в порядок и утренней молитвы»

Школы прапорщиков комплектовались лицами с высшим и средним образованием, гражданскими чиновниками призывного возраста, студентами и, вообще, любыми гражданскими лицами, имевшими образование хотя бы в объеме выше начального училища. Курс обучения составлял всего 3-4 месяца. Будущим младшим командирам действующей армии преподавали азы военной науки в соответствии с реальным опытом мировой войны: стрелковое дело, тактику, окопное дело, пулеметное дело, топографию, службу связи. Также они изучали воинские уставы, основы армейского законоведения и административного права, проходили строевую и полевую подготовку.

Обычный распорядок дня в школе прапорщиков выглядел следующим образом:

в 6 утра подъем, подававшийся трубачом или горнистом;

с 6 до 7 утра «время для приведения себя в порядок, осмотра и утренней молитвы»;

в 7 часов «утренний чай»;

с 8 утра и до 12 дня классные занятия по расписанию;

в 12 часов завтрак;

с 12.30 до 16.30 строевые занятия по расписанию;

в 16.30 обед;

с 17 до 18.30 личное время;

с 18.30 до 20.00 «приготовление заданий и прочитанных лекций к следующему дню»;

в 20.00 «вечерний чай»;

в 20.30 «вечерняя повестка и перекличка»;

в 21.00 «вечерняя зоря» и отбой.

По воскресеньям и во время православных праздников занятия не проводились, в эти дни юнкера из школ прапорщиков могли получить увольнение в город.

Уровень знаний обучавшихся в школах оценивался не по баллам, а по зачетной системе — «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Выпускные экзамены также не предусматривались. Общий вывод о профессиональной пригодности выпускников делали особые комиссии во главе с начальниками школ.

Окончившие школу прапорщиков «по 1-му разряду» получали право на этот низший офицерский чин. Выпускники «2-го разряда» направлялись в действующую армию в званиях, которые соответствуют нынешним сержантским, и чин прапорщика они получали уже на фронте после 3-4 месяцев успешной службы. Неудовлетворительно окончившие школы прапорщики относились к 3-й категории выпускников. Они, как не соответствовавшие критериям офицерского звания, направлялись в войска для службы «нижними чинами» и не могли в дальнейшем поступать в военные учебные заведения.

Нагрудный знак об окончании школы прапорщиков. Фото: mirnagrad.ru

Нагрудный знак об окончании школы прапорщиков. Фото: mirnagrad.ru

С февраля 1916 года курсантов в школах прапорщиков переименовали из «обучающихся» в юнкеров, а в январе 1917 года для них ввели форму одежды военных училищ, до этого будущие прапорщики носили форму пехотных полков. Также по указу императора Николая II для выпускников школ прапорщиков были введены специальные нагрудные значки с целью их объединения «в одну общую семью и для установления наружной корпоративной связи».

Фактически этими мерами царское командование приравняло выпускников школ прапорщиков к юнкерам военных училищ. Однако, в отличие от кадровых офицеров, прапорщики, как «офицеры военного времени», имели право служебного роста только до звания капитана (ротмистра в кавалерии), то есть максимум могли дорасти до командира батальона, и по окончании войны при демобилизации армии подлежали увольнению из офицерского корпуса.

«Для успешного воинского воспитания интеллигентной молодежи»

В годы Первой мировой войны школы прапорщиков были открыты не только в пехоте, но и в других родах войск. С июня 1915 года действовала Петроградская школа подготовки прапорщиков инженерных войск, в декабре того же года в Екатеринодаре (ныне Краснодар — РП) открыли школу прапорщиков для казачьих войск. Срок обучения в казачьей школе прапорщиков составлял 6 месяцев, в школу зачислялись «природные казаки» из Кубанского, Терского, Донского, Оренбургского, Уральского, Забайкальского, Сибирского, Семиреченского и Уссурийского казачьих войск. В июне 1916 года открылась «школа подготовки прапорщиков для производства съемочных работ при военно-топографическом училище» в Петрограде.

Особое место занимали военные «школы» в самом новом роду войск, возникшем только в XX веке — в авиации. Уже первый год боевых действий выявил проблему нехватки летного состава. Поэтому 12 ноября 1915 года военное руководство российской империи разрешило даже «частные школы авиации военного времени», в которых летному ремеслу обучались офицеры и рядовые.

Всего в годы Первой мировой войны в России действовало три частных военных школы: «Школа Всероссийского Императорского аэроклуба» в Петрограде, «Школа Московского общества воздухоплавания» в Москве и так называемая Школа авиации нового времени, учрежденная при заводе аэропланов в Одессе.

Правда, все авиационные школы царской России — и казенные, и частные — были очень небольшими с количеством курсантов по несколько десятков человек. Поэтому российское правительство заключило соглашение с Англией и Францией о подготовке в этих странах летчиков, где в годы войны прошли обучение около 250 человек. Всего за годы Первой мировой в России было подготовлено 453 летчика.

Для сравнения, Германия за 1914-18 годы только убитыми потеряла на порядок больше летчиков — 4878. Всего же за годы войны немцы подготовили около 20 тысяч человек летного состава. Россия же, имея к 1914 году самый большой воздушный флот в мире, за годы войны резко отстала в деле развития ВВС от ведущих европейских держав.

Социально-экономическая отсталость России сказывалась на подготовке военных специалистов до конца войны. Например, во всех воюющих державах Западной Европы значительные пополнения младшего офицерского состава давало относительно многочисленное студенчество. Россия по количеству студентов на душу населения заметно уступала этим странам. Так, в Германском «втором рейхе» в 1914 году при населении 68 млн человек было 139 тысяч студентов, в Российской империи, при населении в 178 млн, студентов насчитывалось 123 тысячи.

В ноябре 1914 года, когда немцы на Западе попытались решительным наступлением не допустить образование позиционного фронта, их атакующие дивизии во Фландрии почти на треть состояли из студентов колледжей и университетов Германии. В России число студентов на душу населения было в 3 раза меньшим, патриотический энтузиазм первых месяцев войны быстро схлынул и до начала 1916 года к обязательному призыву студентов не прибегали.

В связи с катастрофической нехваткой образованных кадров в армии, первый призыв студентов в России был проведен в марте 1916 года. Под него попадали студенты-первокурсники, достигшие по возрасту 21 года. Царское командование предполагало из всех студентов достаточно быстро сделать офицеров. Для этого в тылах планировалось создать «Подготовительные учебные батальоны», в которых студенты в течении трех месяцев проходили бы первоначальное солдатское обучение, после которого направлялись бы в школы прапорщиков.

Любопытно, что студенты рассматривались армейским командованием как привилегированный слой. Так, в июле 1916 года отдел по устройству и службе войск Генерального штаба отмечал: «Принимая во внимание, что в подготовительные батальоны будут попадать исключительно воспитанники высших учебных заведений, бoльшая часть коих вслед за сим будет назначена в военные училища и школы прапорщиков, полагаем, что было бы более удобным установить для этих молодых людей во время их пребывания в подготовительных батальонах обращение на Вы. <…> Командиры этих батальонов должны обладать соответствующим тактом для успешного ведения дела воинского воспитания интеллигентной студенческой молодежи, почему надлежащий выбор таковых представляется весьма затруднительным. <…>»

Однако затруднительным оказался не только подбор педагогов-офицеров для рядовых из студентов, но и сам призыв учащихся вузов. Из 3566 студентов Москвы и Петрограда, подлежавших призыву в марте 1916 года, явилось и оказалось годными к военной службе менее трети — всего 1050. Остальные уклонились по теми или иными предлогами разной степени законности.

При этом в разгар мировой войны в Российской империи просто отсутствовало какое бы то ни было уголовное наказание для студентов, уклоняющихся от воинской повинности. Когда Военное министерство в июле 1916 года впервые озаботилось этим вопросом, предложив наказать студентов, уклонившихся от весеннего призыва, то Министерство внутренних дел вдруг выступило против, напомнив, что «закон обратной силы не имеет».

Заметим, что вся эта бюрократическая игра в законность происходила в июле 1916 года, в разгар ожесточенных и кровопролитных боев. За этот месяц только в ходе «Брусиловского прорыва» в Галиции русская армия потеряла убитыми и ранеными почти полмиллиона человек, а в Белоруссии, при попытке отбить у немцев город Барановичи, только лишь за первую линию немецких траншей русская армия заплатила 80 тысячами человек.

Огромные потери привели к тому, что на должности младших офицеров стали назначать кого угодно, лишь бы с достаточным образованием, включая так называемых неблагонадежных. Например, в Царицыне, где всего через 3 года взойдет политическая звезда Сталина, в июне 1916 года был сформирован «Подготовительный студенческий батальон», куда направлялись все «неблагонадежные элементы» из образованных, включая лиц, находившихся под негласным надзором полиции за принадлежность к революционному подполью. В итоге из этого батальона вышло несколько десятков активных деятелей будущей революции — от ведущего идеолога сталинизма Андрея Жданова до одного из руководителей советской внешней разведки Льва Фельдбина или главного советского специалиста по творчеству Маяковского Виктора Перцова.

«Мало офицеров, знающих и любящих военное дело»

В итоге к началу 1917 года четыре десятка школ прапорщиков сумели справиться с нехваткой командных кадров на фронте, но одновременно резко изменился социальный и политический облик Русской императорской армии — младшее офицерство уже совсем не отличалось лояльностью к власти. Все это и сказалось решающим образом в феврале 1917-го.

Временное правительство внесло свою лепту в судьбу прапорщиков военного времени. В мае 1917 года, уже на следующий день после своего назначения военным министром, Александр Керенский издал приказ о допуске к производству в прапорщики всех «нижних чинов в званиях унтер-офицеров», вне зависимости от уровня образования, но с опытом службы не менее четырех месяцев во фронтовых частях. Правительство готовило на июнь большое «летнее наступление» русской армии, для чего требовалась масса младших командиров.

Александр Керенский. Фото: Библиотека Конгресса США

Александр Керенский. Фото: Библиотека Конгресса США

Наступление Керенского провалилось и германские войска на русском фронте начали свое контрнаступление. К осени кризис русской армии начал переходить в откровенный развал. Временное правительство пыталось поправить положение на фронте любыми лихорадочными мерами. Например, 28 сентября 1917 года к производству в чин прапорщика было разрешено допускать даже женщин, проходивших службу в добровольческих «ударных» частях, прозванных в народе «батальонами смерти».

В тот же день, 28 сентября комиссар Северного фронта Владимир Станкевич (кстати, практику назначения в войска политических комиссаров Временное правительство ввело задолго до большевиков) докладывал в Петроград, что «на фронте громадный сверхкомплект офицеров. Но мало офицеров, знающих и любящих военное дело. Из училищ и школ подготовки прапорщиков офицеры выходят с крайне низким уровнем знаний. В виду этого считал бы необходимым выпускать из училищ и школ кандидатами на офицерский чин с тем, чтобы производство в офицерский чин давалось в частях и на фронте, если строевое начальство сочтет кандидата достойным этого...».

Действительно, 1917 год не просто ликвидировал нехватку младших командиров, но и создал их избыток за счет понижения качества подготовки и отбора кадров. Если с 1914 по 1917 год армия получила около 160 тысяч младших офицеров, то только за первые 10 месяцев 1917 года в стране появилось свыше 70 тысяч новых прапорщиков военного времени. Это новые офицеры не только не укрепили фронт, но наоборот, лишь усилили политический хаос в стране и армии.

Поэтому, едва захватив власть, большевики сразу же попытались сократить офицерский корпус. Уже 1 ноября 1917 года приказом народного комиссара по военным и морским делам Николая Крыленко отменялись все выпуски в офицеры из «военно-учебных заведений» и запрещалась организация набора новых юнкеров в военные училища и школы прапорщиков. В итоге именно этот приказ привел к массовой борьбе обиженных юнкеров против большевиков — от московских перестрелок в ноябре 1917-го до первого «ледяного похода» в феврале следующего года. Так Россия из мировой войны вползала в гражданскую, на фронтах которой по все стороны будут активно сражаться друг с другом бывшие выпускники «школ прапорщиков».

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости