Новости – Общество

Общество

Как «убили» Тelegram

Фото: Deschide.md

11 месяцев борьбы ФСБ с популярным мессенджером завершились блокировкой последнего

13 апреля, 2018 15:00

13 мин

Количество пользователей Telegram намного превышает население России. По данным на конец марта 2018 года в качестве платформы для общения и получения информации этот мессенджер избрали для себя 200 млн человек.

Если верить Павлу Дурову, который недавно приобрел помимо имеющегося у него гражданства Сент-Китс и Невис британское подданство, ежедневно эта аудитория возрастает на 600 тыс. человек.

В чем причина этой бешеной популярности?

И как российское государство обеспечивает Telegram бесплатной «репрессивной» рекламой?

Немного истории

Долгие годы интернет в России не регулировался. Никак. За высказывания в сети люди не привлекались к ответственности. За репост, комментарий и даже лайк не сажали в тюрьму, не штрафовали, не изымали и не уничтожали компьютер или телефон, как орудие преступления. Даже не проводили разъяснительных бесед. Блогеры, какое бы мнение они не высказывали, представлялись государственным органам безобидным и дезорганизованным стадом.

Так было в безвозвратно ушедшую эпоху TV. Однако телевидение давно перестало быть рупором хоть чего бы то ни было для кого бы то ни было. За исключением, быть может, фанатов телевизионных передач Владимира Соловьева и Артема Шейнина, которые не ложатся спать, не увидев избиения очередного проплаченного гражданина «Незалежной», размазывающего по лицу заботливо припасенный для поддержания антуража кетчуп «Чумак», имитирующий юшку из носа.

Когда началась «интернет-облава»?

До 2007 года для образования криминального состава «экстремистско-ненавистнических» статей УК РФ (например, пресловутой 282-й) требовалось нечто более существенное, чем простой пост, репост или лайк в сети. Но после дела «Саввы Тереньтева» правовое поле распространилось на «территорию свободы» — интернет.

О том, что «большой брат начал следить за нами», прогрессивное население, потенциально способное на резкие высказывания в соцсетях, узнало, когда правоохранительные органы предъявили сыктывкарскому музыканту Савве Терентьеву обвинение в нелесных высказываниях о «неверных ментах».

«Савва был прав»

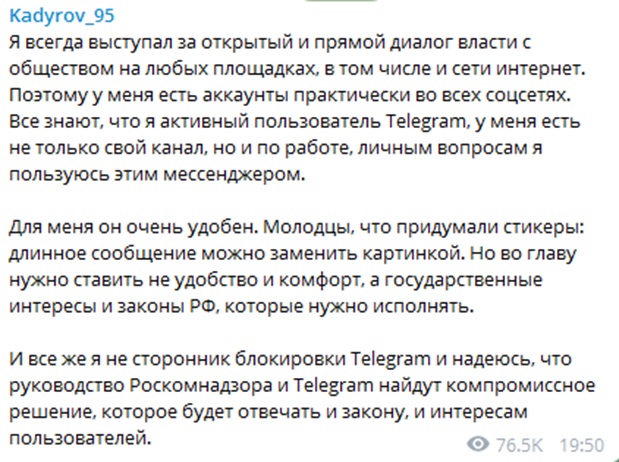

Фото: соцсети

Рыжий блогер из Сыктывкара, действительно, резковато изложил свою точку зрения о стражах порядка, сравнив их с представителями животного мира и выразив мнение, что в милицию, еще не успевшую в подзабытом 2007 году стать полицией, идут люди, чей интеллект и образование оставляют желать лучшего. В месседже Саввы Терентьева также содержалось и «инновационное предложение» о борьбе с милицией.

Блогосфера посмеялась и обросла аж двумя устойчивыми словосочетаниями. Одним из них была фраза «неверный мент». Ею отныне обозначали тех сотрудников милиции, которые были замечены в неправомерных действиях. А другой («Савва был прав») во многих интернет-сообществах пользователи «камуфлировали» свое истинное отношение к недобросовестным представителям органам охраны правопорядка. Метафора использовалась, дабы избежать преследования со стороны, как оказалось, внимательно читавших посты в еще не изжившем тогда себя «ЖЖ» чекистов.

Но Савве было не до смеха. Расписавшись в ненависти к милиции, блогер «проснулся знаменитым» благодаря организованному над ним показательному историческому процессу.

Первая экспертиза признаков разжигания социальной вражды в строках Саввы не нашла. Но немедленно была организована вторая (коллегиальная), заключение которой и стало краеугольным камнем обвинения, добившегося для Саввы 1 года лишения свободы (впрочем, условно).

Все это стало для Терентьева отличной платформой для «политического бегства» в Эстонию, охотно предоставившей ему убежище в связи с преследованием в России за критику милиции. Там блоггер и проживает по сей день, время от времени делая громкие высказывания в адрес России. По силе резонанса и креатива ни одно из них не превзошло тот легендарный ЖЖ-пост 2007 года.

«Дело Терентьева» - своеобразная точка «Альфа» в «процессе подавления свободы слова в интернете». Telegram, стало быть, «Омега»? Спешить не будем.

Иные громкие дела

Российским «ноу-хау» преследование за посты и комментарии в сети назвать сложно. Репрессивные меры за инакомыслие в сети очень быстро стали «правовым трендом» во многих странах постсоветского пространства. В первую очередь, в Белоруссии. Там быстро смекнули, что продвинутая аудитория переключилась с «ящика», где у «сябров» интеллектуальные передачи тоже сменились пропагандистскими, на интернет. И стали «закручивать гайки» в сети.

Но в России контроль над интернет-пространством достиг беспрецедентного апофеоза. Законодательство было модернизировано, «усовершенствовано».

Армия административных «нарушенцев» и «уголовников» разрасталась, словно раковая опухоль. Кто-то неосторожно поставил лайк под сомнительным с точки зрения нового законодательства фото. Кто-то репостнул картинку, на которой были запечатлен герой фильма «Семнадцать мгновений весны» Максим Максимович Исаев в известной форме с одним погоном.

В Смоленске кого-то угораздило попасть под жернова «большого брата» после публикации в сети архивной фотографии родного дома, над которым трепетал водруженный немцами флаг со свастикой.

«Пропаганда нацистской символики» — вешались тут и там ярлыки. - «Разжигание вражды и межнациональной розни», «Призывы к дискриминации социальных групп».

В местах не столь отдаленных и сегодня находится один печально известный блогер, которого уличили в разжигании ненависти к социальной группе «таджикские наркоторговцы».

«Дура лэкс, сэд лэкс»

Что в переводе на русский означает «Закон суров, но это закон».

Но стоит ли удивляться, что у тех, кто хотел бы не разделить участь Саввы, но оставить за собой право на свободу высказываний, возникало вполне оправданное желание скрыть свою настоящую личность, зашифровать IP-адрес, по которому «К»-шникам (сотрудникам управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий), можно за 3 минуты вычислить твое расположение?

Анонимайзеры, VPN-сервисы и, конечно же, Tor-браузер, безусловно, были использованы, в том числе, и для незаконных действий. Но в большинстве случаев, расчет пользователей лежал в плоскости обеспечения своей анонимности и ухода от назойливого внимания со стороны правоохранительных органов к личной жизни, интересам, кругу общения.

Спрос породил предложение!

Во всех известных браузерах, сегодня есть функция, с помощью которой ты легко можешь изменить свой IP-адрес. Прямо сейчас вы можете скачать и установить TOR, благодаря которому, якобы, невозможно вычислить твое местонахождение.

Большинство не использует эти средства для достижения каких-то преступных целей. Не покупает наркотики. Не ведет переговоров с запрещенными в РФ и за ее пределами преступными формированиями.

Так, разве что, — посмотреть специфический контент на «иных сайтах», сделав так, чтобы никто не знал, что ты «созерцал это». Или «тиснуть» комментарий под статьей, чтобы потом не искать пятый угол в родной стране. Вдруг специфика твоих мыслей будет кому-то чужда? Или кто-то из важных персон мира сего возжелает, чтобы ты «ответил за свои слова»?

Феномен Дурова

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вчера отметил «богатый выбор альтернатив» на случай блокировки Telegram. Это действительно так. Альтернатив много.

Но давайте вспомним, что пик популярности «ВКонтакте» пришелся как раз на тот момент, когда Павел Дуров (с еще не отжатой у него соцсетью) в ответ на призывы ФСБ блокировать те или иные группы «ВКонтакте» выкладывал знаменитую фотографию, на которой была изображена собака с высунутым языком.

Или демонстрировал куда менее приличные жесты тем, кому хотелось посягнуть на, казалось бы, все еще неоспоримую в 2011 году возможность создавать какие угодно группы и выкладывать в них какой угодно контент.

В итоге этой незамысловатой игры Дурову пришлось расстаться с соцсетью, реализовав свою долю в проекте по цене, которая продолжает оставаться тайной.

Но вряд ли будет ошибкой сказать, что его новый проект — «Telegram» — завоевал не меньшую популярность у аудитории.

«Telegram» - не просто «дань моде». Популярный мессенджер, с подачи свободолюбивого бунтаря Павла Дурова, принципиально не предоставляющего ключи от чатов ФСБ, обрел ореол последнего бастиона конфиденциальности. Он является платформой для оперативного коммутирования официальных организаций с прессой и общественностью. «Telegram», позволяющий быстро выкладывать в сеть любые медиа-файлы, является одной из ключевых составляющих «интернет-бытия» тех, кто рассчитывает «чатиться» друг с другом «безопасно».

Им пользуются все, даже глава Чечни, который делится в этом мессенджере с широкой аудиторией своими, порой, не безынтересными мыслями.

К сожалению, такое решение не было найдено. Таганский суд сегодня постановил блокировать Telegram. Популярные ресурсы, для которых «телега» была единственным способом «ехать в массы», перебираются на «Там-там», как это делает MASH, мигрирующий также в Viber и Facebook.

В детском желании человека «иметь свою информационную песочницу», в которую не ступит нога чекиста в «зашнурованном ботинке на толстой подошве», нет ничего парадоксального или предосудительного. Примерно такое же право дают нам запрещенные в Северной Корее шторы, скрывающие от постороннего глаза то, чем мы занимаемся в своих домах и квартирах.

Но право остается правом. А правда, какой бы горько она не была, правдой.

Эффект плацебо

«Нет никакой анонимности», - любой «К»-шник за чашкой кофе гордо заявит это вам в лицо, рассказав о том, как наблюдал через камеру вашего компьютера за тем, как вы вчера ковыряли в носу.

Такие разросшиеся до неприличия полномочия вовсе не порождение «кровавого путинского режима». Так есть. И будет только так во всех странах мира. Об этом я узнал в далеком 1991 году, когда учился в пятом классе у замечательного учителя истории, который после падения «железного занавеса» и крушения советской империи, сказал на одном из уроков фразу, которую я запомнил на всю жизнь:

— Государство – это аппарат насилия. Так было, есть и будет.

В демократической Германии не первый год узаконено использование специального «трояна», с помощью которого можно вытянуть любую информацию из всех известных мессенджеров в мире.

ФБР давно призналось, что имеет доступ к любой почте (и не только в домене .com), поблагодарив при этом мировую аудиторию соцсетей. Дескать, раньше нам приходилось выискивать информацию о человеке по крупинкам, теперь пользователи выкладывают ее о себе сами.

Иранские спецслужбы не преминули засвидетельствовать, что давно получают информацию из «Telegram». В Австралии замахнулись на WhatsApp, когда встал вопрос о получении властей к данным и переписке. Мотивация? «Террористы пользуются мессенджером для общения друг с другом».

Надо сказать, что в достижении своей преступной цели террористы пользуются всем. В том числе, и голубиной почтой. Но в России и, уж тем более, на Западе, люди с холодной головой и чистым сердцем давно имеют в своем распоряжении те «изощренно-инновационные технологии, которые позволяют без использования мыла залезть в любой чат, прочитать любую переписку, вскрыть любой аккаунт и расшифровать любую цепочку адресов TOR.

Тогда что это было?

Что же продемонстрировал нам сегодня Таганский суд? Чем является данное судебное решение на деле? Все прозрачно и все понятно, если это извечная «русская Кузькина мать» - попытка обозначить, «кто есть who» в нашей стране. Эдакая демонстрация того, как власть умеет отвечать на неповиновение беглым бунтарям с паспортами «дружественной» Великобритании.

Но что-то подсказывает: пройдет немного времени. И новый сенсационный продукт Павла Дурова, подкрепленный историями об «отжатии» «ВКонтакте» и блокировке Telegram, удивит аудиторию не российского, но мирового масштаба.

Так будет. Вот увидите – будет. Ведь еще в 70-80-е люди становились в глобальные очереди за «дефицитом». Анонимность и право на свободу высказывания сегодня в дефиците. И не только в России.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости