Новости – Люди

Люди

«Словно пестрые попугаи»

Отдыхающие на пляже Черного моря. Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Как изменились крымские и севастопольские туристы с дореволюционных и советских времен

21 июня, 2015 14:00

15 мин

Градоначальников Севастополя не покидает идея сделать город российским курортом. В советское время Крым был Всесоюзной здравницей. Сюда ежегодно приезжали сотни тысяч туристов: от детских групп до пенсионеров. «Русская планета» выясняла, как изменился крымский и севастопольский турист, и какое развитие туризма может ожидать Севастополь в будущем.

— Еще до революции в Российской империи среди представителей привилегированных сословий были развиты традиции летнего дачного отдыха, — рассказывает Алексей Попов, кандидат исторических наук, доцент Крымского федерального университета имени Вернадского. — С 60-х годов XIX века, когда в Ливадии появилась летняя резиденция императорской семьи Романовых, представители российской элиты тоже стали покупать земли на Южном берегу Крыма и строить здесь себе дачи, зачастую представляющие собой настоящие дворцы. Именно благодаря этому вниманию первых лиц государства и их окружения, крымское направление стало модным и престижным.

Вслед за элитой в Таврическую губернию стали приезжать на сезон и семьи дворян, государственных чиновников, предпринимателей, высокооплачиваемой интеллигенции (профессора, известные писатели, художники).

— Прибыв на юг, дореволюционные туристы вели светскую курортную жизнь, неспешно прогуливались по набережной под звуки духового оркестра, обменивались визитами вежливости, пробовали местные блюда и напитки в дорогих даже по московским меркам ресторанах, совершали экскурсии и развлекательные прогулки в горы. Такой отдых можно назвать рекреационно-познавательным. Практика морских купаний, в отличие от более позднего периода, была развита очень слабо — большинство людей боялись моря, не умели плавать, стеснялись появляться в слишком эротичных по меркам того времени купальных костюмах.

Еще один вид туризма — образовательный — появился в Крыму в то же время. На каникулы сюда приезжали организованные группы учащихся со всей России. Для них действовал льготный железнодорожный тариф, и они могли бесплатно останавливаться на ночлег в зданиях крымских учебных заведений, пустующих во время каникул. Но очевидно, что ни крестьяне, ни рабочие фабрик и заводов, ни служащие низшего звена не могли позволить себе отдых на «Русской Ривьере», как тогда называли крымское побережье.

Военный анклав среди здравниц

Севастополь в дореволюционный период был интересен, прежде всего, как место памяти о Крымской войне и первой героической обороне города. Кроме того, после окончания строительства железнодорожной линии до Севастополя он стал важным транзитным пунктом. При этом сам город был в основном местом экскурсионного осмотра, а не оздоровления или развлечения. Многочисленные дачи, виллы и курортные поселки находились ближе к Ялте. Территория же от Севастополя до Симеиза (за исключением Балаклавы), а также от Севастополя до Сак считалась курортной «глушью».

Евпатория, 1937 год. Фото: предоставлено из архива Алексея Попова

— После Великой отечественной войны туристско-рекреационное развитие Севастополя сдерживалось из-за его военно-стратегического значения. Для большинства жителей и гостей Крыма Севастополь стал «городом одного дня». На протяжении большей части советского периода Севастополь и его окрестности были закрыты для посещения иностранцами. Однако было два краткосрочных периода: с 1931 по 1939 и с 1961 по 1964 годы, когда здесь действовало отделение «Интуриста» и через Севастополь проходили маршруты путешествий для вояжеров из-за рубежа. В обоих случаях закрытие города после непродолжительного периода доступности было связано со шпионскими скандалами. Конкретных интуристов обвиняли в том, что они фотографировали военные суда, портовые сооружения. Среди тех, кто успел попасть сюда, в середине 30-х годов был французский писатель Андре Жид. В своей книге «Возвращение из СССР» он впоследствии написал: «Севастополь — последний пункт нашего путешествия. Несомненно, есть в СССР города более красивые и более интересные, но нигде еще я себя так хорошо не чувствовал».

Всеобщее право на отдых

Историк рассказал, что с началом советского периода изменилась сама суть крымского туризма. Из элитарного занятия избранных он постепенно превратился в массовое, доступное практически каждому человеку явление.

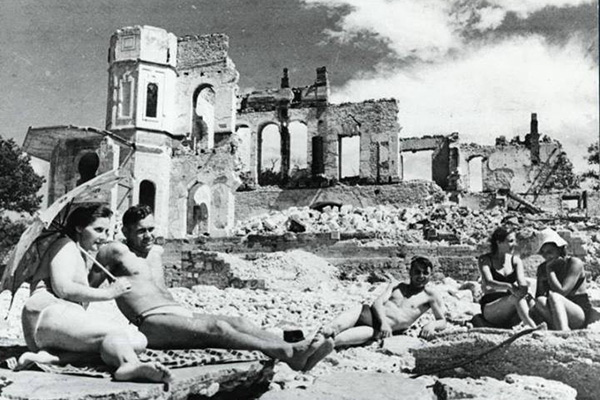

Севастополь, июнь 1944 года. Фото: предоставлено из архива Алексея Попова

— Как гласила Конституция, «граждане СССР имеют право на отдых». И представление об этом гарантированном государством отдыхе многие связывали именно с Крымом. В 1970–1980-е годы Крым ежегодно посещали 6–8 миллионов туристов, что в 3–4 раза превышало численность самих крымчан. По популярности среди жителей «Страны Советов» ему не было равных. Однако большинство хотело отдыхать в Крыму именно летом и непременно на самых популярных курортах — в Ялте, Евпатории, Алуште.

Распределение санаторных и туристских путевок в СССР происходило через профсоюзные организации, которые оплачивали от 30 до 100% стоимости путевки, но практически не давали человеку право выбора времени и места отдыха. Только очень крупные предприятия могли позволить себе иметь в Крыму собственные здравницы, и тогда попасть туда сотрудникам было легче. В целом же только 25% контингента крымских здравниц (1,5–2 млн людей ежегодно) составляли отдыхающие с путевками. Остальные 75% во время отпуска или каникул самостоятельно организовывали свой отдых, «отдыхали дикарями».

— «Дикари» или по-научному «неорганизованные рекреанты» снимали жилье в частном секторе, устраивали стихийные палаточные лагеря и автостоянки вдоль берега моря. Отдохнуть таким образом мог практически любой советский человек, учитывая относительно низкую стоимость железнодорожных и авиабилетов, десятилетиями не менявшиеся цены на продукты питания и предметы первой необходимости. Цена койко-места в частном секторе составляла около 1–2 рублей в день, вполне подъемные деньги при средней советской зарплате в 150–180 рублей. Сезонный спрос на все услуги в курортных городах Крыма намного превышал предложение, поэтому «дикарей» было так много.

Крымский пляж в 70-е годы. Фото: предоставлено из архива Алексея Попова

Отдых туристов в Крыму не обходился и без забавных историй. Например, в 1893 году на плато Чатырдага активистами Крымского горного клуба был создан первый в Российской империи горный приют для туристов. Сохранились некоторые записи из книги отзывов, которая там находилась: «Домик клуба в беспорядке, стекол нет, двери не завершены, сор не убран…. Пещеры полны воды, сыро, скользко…», «Водки нет, туман, сыро, гадко и скверно», «После адских усилий, после дневной голодовки взобрались на Эклизи-Бурун. Увы! Полное разочарование! На Кавказе панорама с любого холма неизмеримо величественнее и живописнее», «Привыкшим к вокзальным ресторанам и кабакам незачем ездить на Чатырдаг. Пусть лучше застилают склоны Яйлы и Чатырдага тучи, чем дым паровозов».

— В советский период эффект комизма достигался благодаря нетривиальным условиям отдыха и пресловутому советскому «ненавязчивому» сервису, — говорит Попов. — Побывавшие летом 1935 года на Севастопольской турбазе туристы Общества пролетарского туризма и экскурсий так сформулировали свои пожелания по поводу совершенствования ее работы: «Улучшить питание в качественном отношении, … устранить антисанитарное состояние уборных и умывален, … устранить наличие клопов, которые хотя и в небольшом количестве, но все же имеются». Про Ялтинскую турбазу в те же годы газеты писали, что в ее столовой есть всего 15 стаканов, хотя там могло одновременно находиться до 500 туристов.

«Пижамники», «матрасники» и «дикари»

Семейный туризм развивался медленно, в том числе потому, что в большинстве санаториев, пансионатов и турбаз отдыхающие размещались в номерах на 8–12 человек, с удобствами «на этаже». О какой-то интимности отдыха говорить не приходилось, да и пребывание детей младше 16 лет во многих здравницах было под запретом, они должны были отдыхать отдельно от родителей в пионерских лагерях.

— Будни крымских «дикарей» также становились предметом для шуток, хотя это тоже во многом грустный юмор. То, что мы видим в советских кинокомедиях «Спортлото-82» или «Будьте моим мужем», очень близко к тому, что реально происходило на крымских курортах в июле-августе каждого года. Кстати, именно тогда у местных жителей возникло выражение «держать отдыхающих» (по аналогии с деревенским «держать кур», «держать поросят»). Но, несмотря ни на что, люди массово ехали в Крым — если не по путевке, то без нее.

Севастополь, 1975 год. Стоянка автотуристов. Фото: предоставлено из архива Алексея Попова

Историк заметил, что, если попробовать нарисовать усредненный портрет дореволюционного туриста, то получится образованный и успешный человек с доходом выше среднего, который приезжает в Крым вместе со своей семьей. Он выбирает для себя только комфортное место отдыха — благоустроенную дачу или в крайнем случае номер отеля. На отдыхе он общается с теми же людьми «высокого сословия», которые окружают его и дома.

— Прибыв на отдых, такие гости Крыма первым делом давали объявление в местной газете с указанием точного адреса и продолжительности своего пребывания на курорте. И каждое утро за завтраком такие газеты просматривались на предмет того, а кто же еще из знакомых приехал, где его можно найти. Но при этом дореволюционные туристы готовы были дорого платить и за сугубо крымский колорит: за крымские вина, фрукты и деликатесы, за морские прогулки, за экипажные или верховые экскурсии к различным достопримечательностям.

Такой отдых можно назвать элитарным. Он приносил достаточно высокие доходы местным жителям даже при небольшом количестве самих туристов.

Советский же турист предстает в двух крайних ипостасях. Это либо обладатель путевки в санаторий, так называемый «пижамник» или «матрасник», который вынужден приезжать в Крым один, без семьи, пробыть здесь ровно 21 день и строго соблюдать все правила санаторного режима и рекомендации закрепленного за ним врача. Либо турист без путевки, «дикарь», который едет на отдых всей семьей, но за свой счет. Он вынужден самостоятельно решать многочисленные проблемы с поселением, питанием, думать о бытовых удобствах и развлечениях в условиях конкурентной борьбы с тысячами, миллионами таких же, как он, любителей крымского моря и солнца.

— Безусловно, были форматы отдыха, которые позволяли примирить в себе эти крайности. Например, отдых советских офицеров с семьями за символическую плату в многочисленных санаториях Министерства обороны или пребывание в домах отдыха Союза писателей (актеров, композиторов, художников) СССР, но это, скорее, исключения из общего правила. Что же касается современного туриста, то он обладает большей свободой выбора и большими возможностями для удовлетворения своих разнообразных рекреационных потребностей по сравнению с типичным советским туристом. Но если он захочет приобщиться к элитарному туризму дореволюционного образца, то это будет очень дорогой вариант отдыха, который смогут позволить себе лишь немногие.

Санаторий «Восход», Феодосия, 1980-е годы. Фото: предоставлено из архива Алексея Попова

Большие возможности

Председатель Общественного экологического совета Севастополя Маргарита Литвиненко считает, что в последнее время турист, приезжающий в Севастополь, стал малограмотным.

– Сейчас туристы посещают наш город в основном лишь из любопытства. Они хотят посмотреть Севастополь, о котором так много говорят в новостях. В советское время в Севастополе был популярен зеленый туризм. Для этого специально организовывались группы, проводились природоведческие экскурсии, где людям рассказывали о растениях, о том, чем ценна природа, учили отделять одну сосну от другой. В городе были специальные тропы для туристов по лесам и горам, где они могли насладиться природой Крыма. Но, к сожалению, сейчас этого нет. Было бы очень неплохо возродить эти направления.

Помимо приезжих туристов в Севастополе есть и местные горожане, которые ходят в походы, занимаются вело, горным, спелеотуризмом. О том, как изменилась жизнь севастопольского туриста с советских времен, корреспонденту «Русской планеты» рассказал Геннадий Крепаков председатель Севастопольского клуба туристов.

– Наш клуб существует с 1959 года, хотя официально работает с 1964. Мы занимаемся спортивным туризмом среди местного населения. Организуем и проводим соревнования и походы, подготавливаем севастопольцев к дальним переходам. Севастополь был всегда туристическим городом, он стал призером еще в советские времена. С тех пор внешний облик туриста, конечно, изменился. Раньше было в основном самодельное снаряжение, а сейчас туристы, словно пестрые попугаи, которые свободно покупают одежду и снаряжение в разнообразных спортивных магазинах. Возрастной состав туристов остался без изменений. Зато походы стали сложнее и длиннее. Это стало возможным за счет усовершенствованного снаряжения. В 80-х годах средний вес рюкзака составлял 40 килограмм, сегодня же рюкзак весит всего 25, а в походах по Крыму может не превышать и 17. Продукты тоже стали легче. Все эти факторы заметно облегчили жизнь спортивным туристам и удлинили время и расстояния их походов.

Геннадий Крепаков рассказал, что спортивный туризм в Севастополе совершенствуется с каждой новой победой. Он также заметил, что надеется, на то, что в ближайшее время правительство города пойдет ему на встречу и на месте нынешнего клуба организует клуб муниципальный (финансируемый за счет городского бюджета. — РП.).

На сегодняшний день в Севастополе на законодательном уровне еще не утверждена программа по дальнейшему развитию туризма в городе.

– О том, как в дальнейшем будет развиваться туризм в Севастополе, я пока не знаю, — рассказывает корреспонденту «Русской планеты» Татьяна Куртева, начальник отдела учебных технологий севастопольской торгово-промышленной палаты. — У нас есть большой опыт и много наработок по кластерному развитию туризма. Есть человеческие и интеллектуальные ресурсы. Но теперь в России Севастополь идет по другому пути. Иное законодательство, иное видение проблемы. Хочется надеяться, что в интересах города все же будут использованы наработки нашей палаты.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости