Новости – Люди

Люди

Портсмутский мир — последний мирный договор между Россией и Японией

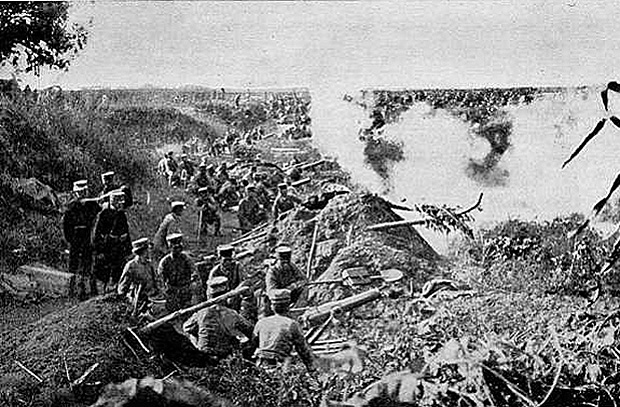

Русско-японская война. Фото: irixpix.ru

110 лет со дня окончания Русско-японской войны и заключения Портсмутского мирного договора

6 сентября, 2015 11:00

19 мин

Российская Федерация до сих пор спокойно живет без мирного договора с Японией. И именно на этот сентябрь приходится сразу два юбилея, относящихся к истории непростых отношений между странами. Во-первых, исполняется 110 лет со дня заключения последнего мирного договора между Россией и Японией, так называемого Портсмутского мира, завершившего неудачную для нас Русско-японскую войну; во-вторых, — 70 лет со дня капитуляции Японской империи, когда наша страна взяла убедительный реванш за поражение 1905 года и окончательно аннулировала вынужденный Портсмутский договор.

«Пора остановиться, нет смысла воевать из-за Кореи…»

Начавшаяся в феврале 1904 года война была весьма необычной: две империи, Российская и Японская, сражались на территории третьей стороны — китайской империи Цин. Ныне сильный Китай тогда был лишь слабым и молчаливым наблюдателем. Внимательно наблюдали за войной и куда более сильные державы — Англия, Франция, Германия и США. И все они были заинтересованы в том, чтобы Россия проиграла или хотя бы не выиграла эту войну.

Британия и США стремились ослабить влияние Российской империи в Китае и во всем Тихоокеанском регионе. Немцы были заинтересованы в том, чтобы Россия как можно глубже увязла в проблемах на Дальнем Востоке и отвлеклась от дел в Европе. Французы, наоборот, опасаясь сильной Германии, желали, чтобы Россия, потерпев наудачу с экспансией на Востоке, вернулась на Запад, в Европу в качестве противовеса германской мощи. Одним словом, все великие державы придерживались политики благожелательного нейтралитета к Японии и тайно, а то и явно желали поражения России.

Война оказалась неудачной. К лету 1905 года мы пережили череду тяжких поражений. В январе японцам после 329 дней осады сдался Порт-Артур. В феврале отступлением русской армии закончилось трехнедельное сражение под Мукденом. В мае 1905 года японский флот почти полностью уничтожил нашу эскадру в Цусимском проливе.

Россия за год войны потеряла свыше 70 кораблей, из них 37 броненосцев и крейсеров. По сути, страна осталась без военно-морского флота. В таких условиях боевые действия на суше представляли собой стратегический тупик.

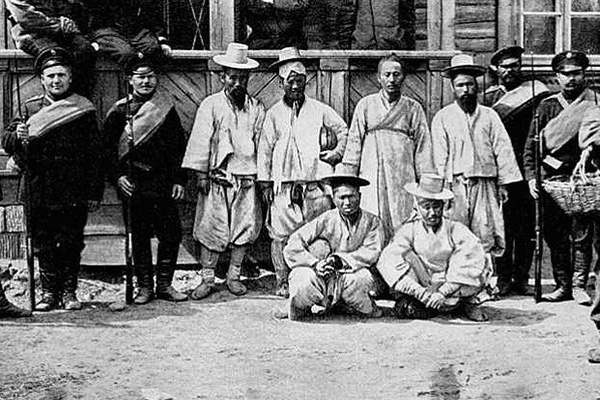

Русские солдаты в японском плену

Русские солдаты в японском плену. Фото: historicaldis.ru

Положение в тылу было, пожалуй, даже хуже, чем на фронте. В стране назревала революция, а неудачная война на далекой окраине быстро стала очень непопулярной в русском обществе. Против ее продолжения активно выступили и хозяева российской промышленности, среди которых тогда было крайне сильно влияние западного капитала.

Противников войны активно поддерживала пресса. Так, популярный журнал «Русское богатство» писал в марте 1905 года: «Пора остановиться, нет смысла воевать из-за Кореи, мы ее отдали Японии в момент начала конфликта. Воевать из-за Маньчжурии? — но царь обещал вернуть ее Китаю. В целом победа России приведет к тому, что Япония станет постоянным врагом империи, а это вызовет увеличение военных расходов у нищего населения».

В таких условиях и с такими общественными настроениями Россия не могла продолжать войну. Но и японская сторона, несмотря на громкие успехи, находилась в весьма тяжелом положении. В ходе боевых операций Япония была истощена даже больше, чем Россия, и вела войну с крайним напряжением сил.

Если налоги в России за время войны выросли на 5%, то в Японии — на 85%. Российский золотой рубль устоял, а в Японии началась инфляция и резкий рост цен. Японцам пришлось мобилизовать в армию последние резервы старших и младших возрастов, и все равно в Маньчжурии против 750 тысяч русских солдат японцы смогли выставить лишь 500 тысяч.

Еще в марте 1905 года начальник штаба японской армии в Маньчжурии генерал Гэнтаро Кодама тайно вернулся в Токио, чтобы уговорить правительство начать поиски варианта прекращения войны и заключения мирного договора. Генерал требовал, чтобы Япония ухватилась за возможность, которую предоставила победа под Мукденом, дабы вовремя прекратить войну, так как ее затягивание грозило серьезными проблемами.

Пойманные корейские шпионы

Пойманные корейские шпионы. Фото: irixpix.ru

«Не должно создаться представление, будто Россия просит мира…»

В апреле 1905 года правительство Японии, заручившись поддержкой Великобритании, тайно обратилось к президенту США Теодору Рузвельту с просьбой о посредничестве в мирных переговорах с Россией. Американцы тогда лишь набирали влияние, и посредничество в международных переговорах Рузвельт рассматривал как удобный повод повысить авторитет страны на мировой арене.

Американские банкиры щедро финансировали японцев, деньги из США обеспечили 20% всех военных расходов Токио. Но к весне 1905-го, после успехов Японии в США стали всерьез опасаться роста японского влияния на просторах Тихого океана.

Правительство Николая II в апреле 1905 года отказалось от переговоров, но случившаяся в мае Цусима заставила императора всерьез задуматься о мире. Тогдашний глава правительства Сергей Юльевич Витте позднее так описывал настроения тех дней: «После этого поражения у всех явилось сознание, что необходимо покончить войну миром, и это течение так сильно начало проявляться, что дошло, наконец, и до трона. Его Императорское Величество начал склоняться к мысли о примирении... По мере наших военных неудач смута и революционное течение в России все более и более увеличивались».

23 мая 1905 года Рузвельт приказал американскому посланнику в Петербурге Джорджу фон Лангерке-Мейеру встретиться с Николаем II и уговорить его начать переговоры. Монарх колебался и дал свое согласие на ведение переговоров лишь при условии такого же предварительного согласия со стороны японского императора. Никоим образом, требовал Николай, «не должно создаться представление, будто Россия просит мира».

Обрадованный Рузвельт 27 мая 1905 года выпустил обращение одновременно к России и Японии с типичной для американцев пафосной демагогией, предложив «в интересах человечества» сойтись для переговоров и заключить мирный договор, чтобы положить конец «ужасающей и прискорбной борьбе». Обе стороны опасались продолжения войны и согласились на встречу дипломатических делегаций — благодаря посредничеству Вашингтона Петербург и Токио «сохранили лицо», то есть и русские, и японцы не выглядели, как просители мира.

Воюющие стороны серьезно подошли к переговорам. Россию представляли Витте и новый чрезвычайный и полномочный посол России в Американских Соединенных Штатах Роман Романович Розен. С японской стороны делегацию возглавляли министр иностранных дел Комура Ютаро и посол Японии в США Такахира Когоро.

Витте являлся не только опытным государственным деятелем, но и хорошо разбирался в проблемах Дальнего Востока, ведь именно он был инициатором российской экспансии в Маньчжурию. Барон Розен 10 лет проработал дипломатом в Японии и 6 лет прослужил генеральным консулом в Нью-Йорке, то есть хорошо знал как японцев, так и американцев.

Розен по прибытии в США начал активно работать с местной прессой. Он расточал множество комплиментов Америке и ее политике, но отказался даже обсуждать возможный ход переговоров и условия будущего мирного договора. В интервью The New York Times от 4 июля барон высказался так: «Ситуация настолько критична, что я не осмелюсь делать ни одного заявления по этому поводу».

Ситуация действительно была крайне непростой. Обе стороны хотели прекращения войны и боялись ее продолжения, но в остальном их позиции были противоположны. Россия соглашалась уступить Японии чужие земли, то есть территорию Кореи и часть северного Китая, но категорически отказывалась даже обсуждать иные требования.

У Токио же были очень большие аппетиты. Япония хотела не только Корею и Маньчжурию, но и внушительную денежную контрибуцию в качестве «возмещения военных расходов». Также японцы требовали Сахалин со всеми ближайшими островами и право ловить рыбу вдоль всего побережья российского Приморья. Однако самыми наглыми были требования отдать все российские военные корабли, укрывшиеся в нейтральных гаванях, ограничить число русских войск на Дальнем Востоке и разрушить все укрепления Владивостока.

Ситуация на переговорах для России осложнялась тем, что Рузвельт, желая прослыть «миротворцем», всячески пытался уговорить нашу делегацию пойти на уступки. Выражая на словах сочувствие русским, дружеское расположение и «сердечное уважение» императору Николаю II, американский президент тем не менее «дружески советовал» согласиться на аннексию Японией всего Сахалина и выплату контрибуций в пользу Токио. Эти «советы» Рузвельт озвучил как на первой встрече с Розеном, так и на первой встрече с Витте, когда тот приехал в США.

Естественно, Россия не могла согласиться на такие требования Японии и «советы»» Америки. Ход переговоров обещал быть крайне сложным.

Российская делегация в Портсмуте

Российская делегация в Портсмуте. Фото: wikipedia.org

«Россия не заплатит ни копейки…»

Переговоры начались в небольшом американском городке Портсмут, в 400 км от Нью-Йорка. Первая встреча русских и японских дипломатов произошла 26 июля (9 августа нового стиля) 1905 года.

Любопытно, что японцы начали работу с фактической взятки в пользу жителей городка. Комура Ютаро выписал чек на $20 тысяч для пожертвования в благотворительный фонд Портсмута «в знак благодарности его жителям» (свыше $1 млн в современных ценах).

Всего в течение месяца состоялось 12 русско-японских заседаний, каждое из которых дополнялось несколькими личными совещаниями глав делегаций — Ютаро и Витте.

На переговорах Витте руководствовался указаниями Николая II: «Россия не заплатит ни копейки и не уступит ни дюйма своей территории». Категорический отказ платить контрибуцию являлся для нашей делегации самым главным фактором, определяющим всю стратегию ведения мирных переговоров. Несмотря на поражения в боях, русская делегация пыталась доказать, что Россия — не побежденная нация. Ни последующие уступки Японии, ни различные доводы Рузвельта не смогли заставить русских поменять решение.

Витте изначально выбрал удачную тактику: он сразу отложил обсуждение спорных вопросов, начав с тех, по которым легко можно было договориться. Этим выигрывалось время, в том числе и для того, чтобы повлиять на настроения американцев. Кроме того, достигнув согласия по наибольшему числу пунктов, можно было затем возложить вину за возможный срыв переговоров на Японию.

Американское общественное мнение за время переговоров действительно обернулось против японцев. Будучи на стороне Японии в начале войны, ведущие капиталисты США вскоре стали опасаться усиления японской мощи, увидев в этой стране сильного конкурента на берегах Тихого океана. Заметив это, Витте продолжил дипломатическое «наступление» на Японию, поддерживая и усиливая подозрения американцев по поводу японцев как возможных соперников.

18 августа Комура и Такахира отказались от части самых непомерных притязаний в обмен на готовность решить вопросы о Сахалине и денежном возмещении. Однако российские уполномоченные категорически отказывались даже обсуждать возможность того, что Россия будет что-то платить японцам.

Переговоры зашли в тупик. Рузвельт даже встретился наедине с Розеном, пригласив того на неформальную встречу в свой загородный дом. В ходе беседы американец пытался склонить российского посланника к тому, чтобы Россия отдала японцам весь Сахалин в обмен на отсрочку контрибуции, высказав мнение, что Токио не станет возвращаться к войне из-за одного денежного вопроса.

Однако русские остались тверды. 22 августа они заявили, что отказываются обсуждать требования японцев о выплате контрибуции и прекращают переговоры.

«Мир и дружба пребудут отныне между их величествами…»

Больше всех срыва переговоров испугался Рузвельт: это грозило утратой международного престижа «миротворца». 22 августа он направил срочную телеграмму в Петербург Николаю II. Послание американского президента русскому монарху передал посол США в Петербурге Джордж Мейер. Ему удалось убедить царя ради мирного договора уступить Японии южную часть Сахалина. Но, когда посол попробовал завести речь об иных уступках, российский министр иностранных дел Владимир Николаевич Ламздорф отказал Мейеру в очередной аудиенции у императора.

23 августа Рузвельт направил телеграмму японскому правительству, в которой писал: «Продолжение войны ради получения от России крупной суммы денег было бы, по моему мнению, неправильным…» Японцы прекрасно понимали, что слова Рузвельта в данном случае отражают общее мнение всех ведущих капиталистов Запада.

26 августа Витте явился на очередную встречу, предварительно рассчитавшись за гостиничный номер. В небольшом городке известие быстро распространилось и дошло до японских представителей. Те поняли, что глава русской делегации демонстрирует реальную решимость прервать переговоры и никаких уступок со стороны России более не последует. Обеспокоенные японцы запросили двухдневный перерыв для совещания с правительством.

По прошествии двух суток, 29 августа представители Японии согласились с русскими предложениями и отказались от большинства требований. Стороны приступили к непосредственной подготовке текста договора, который получил название Портсмутского.

Примечательно, что текст готовился не на русском и японском, а на английском и французском языках. Французский тогда был общепризнанным языком международной дипломатии, а английский хорошо знали как Розен, работавший консулом в Нью-Йорке, так и японские представители, ранее учившиеся в США и Англии.

Портсмутский мирный договор был официально подписан 23 августа (5 сентября по новому стилю) 1905 года; его текст включал 15 статей. Первая гласила: «Мир и дружба пребудут отныне между их величествами императором Всероссийским и императором Японии, равно как между их государствами и обоюдными подданными».

Переговоры в Портсмуте

Переговоры в Портсмуте. Фото: wikipedia.org

В следующих статьях договора Россия признавала японское влияние в Корее, стороны соглашались одновременно вывести войска из Маньчжурии, Россия уступала Японии с согласия китайского правительства право аренды на Ляодунский полуостров, Порт-Артур и порт Дальний, а также южную часть построенной русскими железной дороги в Маньчжурии.

Статья 9-я гласила: «Российское императорское правительство уступает императорскому японскому правительству в вечное и полное владение южную часть острова Сахалина и все прилегающие к последней острова, равно как и все общественные сооружения и имущества, там находящиеся. Пятидесятая параллель северной широты принимается за предел уступаемой территории».

«Нация, битая в каждом сражении, диктовала свои условия победителю…»

Условия Портсмутского мира вызвали возмущение как в России, так и в Японии. Русскую общественность особенно возмутил факт уступки половины Сахалина. Когда Витте вернулся на родину, он в знак заслуг получил от Николая II титул графа. И петербургские остряки тут же прозвали его «графом Полу-Сахалинским».

В России поражение стало одной из причин революционных потрясений 1905–1907 годов. Но и в победившей Японии мир, подписанный в Портсмуте, вызвал настоящие народные бунты. Дело в том, что война слишком дорого обошлась японцам: 86 тысяч убитых и умерших солдат (против 52 тысяч у русских), а главное, огромные военные расходы и резкое обнищание населения.

Поэтому все японские газеты в ходе переговоров в Портсмуте, отражая настроения общественности, требовали, чтобы страна по итогам войны получила от русских Владивосток, весь Приморский край, весь Сахалин и миллиард долларов военной контрибуции (в современных ценах это около $60 млрд). В итоге Япония была шокирована заключенным в Портсмуте договором: после череды громких побед на суше и на море все ждали, что Россия будет много платить и отдавать, но оказалось, что Токио получает лишь разрушенный Порт-Артур, пустынную южную часть Сахалина и ноль в плане денег.

Американский посол в Японии Ллойд Гриском так описывал настроения японцев в сентябре 1905-го: мир расценивался как «мир унизительный», никто не поздравлял друг друга с победой, вместо праздничных фонариков люди вывешивали на домах в Токио траурные флаги.

Заключение мира едва не привело Японию к собственной революции. Десятки тысяч жителей Токио, едва узнав об условиях договора, вышли на улицы, протестуя против обнищания и «унизительного» окончания войны. Возмущенная толпа разгромила полицейские участки, погибли несколько десятков человек и сотни были арестованы. Правительству Японии, вроде бы победившей в войне, пришлось даже с 7 сентября 1905 года ввести военное положение в столице!

Показательно, что Портсмутским мирным договором возмущались не только в нашей стране и Японии, но и в Англии, где издавна была масса недоброжелателей России. Газета «Лондон Таймс» так писала о ходе переговоров: «Нация, безнадежно битая в каждом сражении войны, одна армия которой капитулировала, другая обращена в бегство, а флот погребен морем, диктовала свои условия победителю».

Тем не менее возмутивший всех мир был заключен. 1 октября 1905 года вышел манифест Николая II о прекращении войны с Японией. На сорок лет Портсмутский договор стал определяющим документом в отношениях России с Японией. Подписанные советским правительством соглашения с Токио в 1925-м и 1941-м лишь дополняли Портсмутский мир 1905 года.

Этот договор был аннулирован лишь 2 сентября 1945 года, когда разгромленная Япония подписала акт о капитуляции. Тогда наша страна не только вернула себе южный Сахалин и Курильские острова, но и сполна рассчиталась за поражения 1905 года. И с тех пор Россия вот уже 70 лет живет без мирного договора с Японией, ничуть от этого не страдая.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости