Новости – Люди

Люди

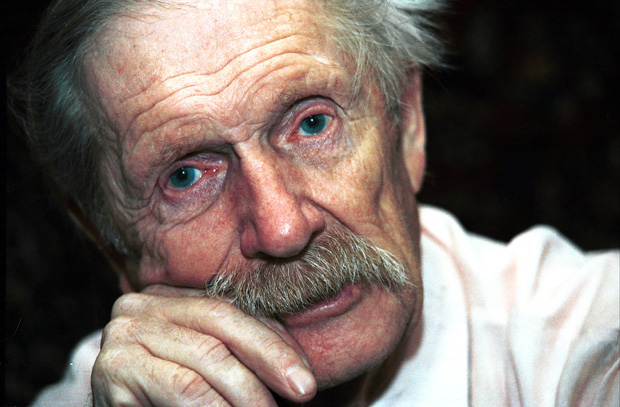

«Пока я жив, и вы со мной»

Николай Федорович Ятченко, 2000 год. Фото: Зотин Игорь / ТАСС

Единственному в России домашнему мемориалу, посвященному узникам нацистских концлагерей, грозит исчезновение

23 февраля, 2015 08:30

10 мин

В конце 1980-х годов бывший заключенный немецких концлагерей Николай Ятченко построил на своем огороде в городе Бежецке Тверской области мемориал в память о жертвах Штуттгофа и Дахау.

В саду-реквиеме за десятилетия перебывали сотни посетителей, от местных школьников до британских ветеранов. Но четыре года назад его основателя не стало, и мемориал пришел в упадок. Корреспондент «Русской планеты» побывал в Бежецке и выяснил, почему частную инициативу так трудно спасти для истории и потомков.

«Был бы памятник Ленину, все было бы проще»

«Так и запишите: Владимир Бобошко, руководитель ООО «Завод "ЖБК"». Он четыре года назад помогал благоустраивать мемориал. Дал плитку, краску, песок, мастера. Николай Федорович был тогда еще жив. А больше с тех пор никаких работ в саду не велось», — говорит, наливая чай, председатель Бежецкого городского Совета ветеранов Галина Ягольницкая.

«Загвоздка ведь в чем: все — из дерева. Материал недолговечный, ему бы под крышу. Там бывали и музейщики, и представители администрации: сломали всю голову, а решения не нашлось. Думаете, мы не понимаем, что сад Николая Федоровича уникальный и его нужно сохранить? Был бы это бронзовый памятник Ленину, все было бы проще: а это частный мемориал, который не числится ни на одном балансе», — объясняет Ягольницкая.

Памятник-орган «Журавли». Фото: Юлия Овсянникова / «Русская планета»

Памятник-орган «Журавли». Фото: Юлия Овсянникова / «Русская планета»

Заместительница главы администрации Татьяна Обалина сетует, что администрации могут предъявить нецелевое расходование средств. «Мы не можем просто так взять и выделить из бюджета деньги на ремонт частного мемориала: законодательство не позволяет. Нужны общественные фонды, общественные организации, спонсоры, — говорит Обалина. — И это ведь для нас сад Ятченко — важное историческое свидетельство, ответ на попытки рассказать о концлагерях на новый политический лад. А для родных Николая Федоровича это просто память о человеке: им трудно решиться на его перенос. В музейных стенах экспозиция утратит смысл, а если поставить ее под открытым небом, придется решать проблему охраны. Да и согласится ли Нина Николаевна на «переезд» памятника из огорода?»

Но дочь покойного Ятченко, которую отпустили с работы всего на пару часов, уже на все согласна. С оговоркой: отец строил мемориал о людях, официоз и монументальность здесь неуместны.

«Концлагерь гудел, как улей…»

Бежецк — город маленький. Таксист, услышав «К штабу», без лишних расспросов мчит к дому Ятченко на окраине.

«Поймите: я не могу с утра до ночи охранять папин сад. Мама болеет, живем мы в Дорохово, а у меня же еще и работа. Дом пустой: забегаю проверить, все ли на месте. А то ведь конструкции и ломали, и поджигали, и разворовывали», — оправдывается Нина Смирнова.

Ворота в сад-реквием Ятченко давно накренились, краска на деревянных конструкциях поблекла. Уже непросто разобрать надпись: «Пока я жив, и вы со мной». То, что издалека представляется узорами, оказывается лицами, перерисованными с картин и фотографий.

Ятченко, который водил экскурсии по своему мемориалу, умер, и объяснить смысл деревянных символов и метафор теперь некому. Вместо гида беру одну из его книг-воспоминаний о годах, проведенных в Штуттгофе и Дахау. Мини-комиссия в лице Смирновой, Обалиной и Ягольницкой дискутирует под деревьями, а я брожу по узким тропам музея-огорода.

Солнечные блики пляшут на синей тунике деревянной мадонны. «Ко рву вместе с другими подтолкнули молодую мать. К груди она прижимала младенца. Один из офицеров подскочил к женщине и, отняв у нее из рук ребенка, бросил его в пылающий ров», — пишет Ятченко.

Вот странная реконструкция ворот Дахау с русскими народными мотивами. Поверху вырезаны даты. Читаю: «В воскресенье 3 апреля узникам четвертой комнаты блока объявили, что их отправляют куда-то за пределы лагеря. Узнав об этом, заключенные других комнат этого блока выделили по кусочку хлеба из своего пайка, чтобы передать товарищам. На другой день все 42 узника из 27 блока расстреляли у стен крематория».

Пестрая избушка с жар-птицами и резными животными оказывается «Сказочным домиком», символизирующим несбывшиеся детские фантазии: «После войны в лагере Терезине были найдены свернутые в рулоны, в стеклянных бутылках детские рисунки. Вот рисунок с изображением группы детей за обеденным столом. В центре стола — большое блюдо и подпись «Как много вкусного хлеба».

С огромной конструкции смотрят грустные человеческие лица и табличка с датами и именами: «Концлагерь гудел, как улей… Я увидел колонну избитых, искалеченных людей. Они шли под усиленной охраной солдат СС и пели «Интернационал». Это были наши летчики, тридцать три человека. На глазах у нас эсесовцы били их плетьми, прикладами, травили собаками. В этот же день я записал огрызком карандаша на куске серой бумаги из-под цементного мешка две фамилии: капитан П. Фомин и Седов».

Деревянный человечек в синей полосатой робе — заключенный, которого гонят на работу. У него есть имя: «Юлис не раз спасал меня от смерти и поддерживал на протяжении трех лет в концлагере. К сожалению, я не мог ответить ему тем же, спасти его. Он погиб в 5 часов 30 минут 29 апреля 1945 года, за полчаса до свободы, которую так долго ждал. Спустя много лет я привез пепел узников Дахау и Штуттгофа, взятый из печей этих концлагерей. Быть может, мне повезло, и маленькая частичка этого необыкновенного человека — в привезенной горстке серого пепла».

Концлагерь Штуттгоф. Марк Марков-Гринберг/ Фотохроника ТАСС

Концлагерь Штуттгоф. Марк Марков-Гринберг / Фотохроника ТАСС

Деревянные руки — память о художнице Фридл Диккер-Брандейсовой, которая учила лагерных детей рисовать. Лицо, украшающее стилизованный деревянный орган, — итальянский композитор Динардо, который отдавал русскому мальчику половину своей лагерной пайки и погиб в Дахау в 1944 году.

«Хорошо, а деревья? Папа ведь посадил их со смыслом: лагеря стояли в лесу, и он мог перечислить все их виды и названия. Заключенные от голода ели даже кору, вы же знаете, — доносятся обрывки споров, — еще год-два, и мемориал рухнет. Может, все-таки согласитесь на "Сельмаш"? Там хоть что-то останется!»

Смотрю по сторонам: к главному экспонату — «органу» — прильнул сарай-дровяник. Еловая ветка качается, и из-за нее строго смотрит выцветшее фото на эмали: «Уже перед отъездом моя гостья, Анна Ивановна Фомина, подошла к мемориальной доске, достала из сумочки портрет мужа на овальном металлическом диске и сказала: «Установите его фотографию».

Это капитан Фомин, летчик, который пел «Интернационал», — догадываюсь я.

Уходящая натура

— Папа любил жизнь. Помню, в девяностые осталась без работы: возили с ним на тележке на рынок запчасти от мотоцикла. Иногда такое отчаяние забирало: сяду и плачу. А папа удивляется: «Ты что! Смотри, как хорошо живем: вот картошка, вот огурцы, все у нас есть! А в концлагере ты бы даже человеком быть не могла: всех пытались превратить в ничто. И у меня слезы мигом высыхали», — вспоминает Нина Смирнова.

Ятченко не стало четыре года назад, а Нина Николаевна так и не решилась вывезти вещи из старого дома в квартиру, где живет с матерью и дочкой. Под потолком тикают часы, над входом висит вырезанная из дерева мадонна, на стенах — нарисованные Ятченко картины, поблекшие фотографии, медали, почетные грамоты, флажки, в шкафах — книги о войне.

Нина Смирнова. Фото: Юлия Овсянникова / «Русская планета»

Нина Смирнова. Фото: Юлия Овсянникова / «Русская планета»

Биографию отца Нина Николаевна пересказывает коротко и без подробностей. Шестнадцатилетнего пацана из города Репки Черниговской области в 1941 угнали в Данциг. Парень совершил побег, был отправлен в лагерь смерти Штуттгоф, печально известный опытами над заключенными. Через несколько лет стойкого русского перевели в Дахау, где, пережив медицинские эксперименты и намеренное заражение сыпным тифом, Коля Ятченко встретил освобождение. Много лет житель Бежецка был последним живым свидетелем творившегося в Штуттгофе и Дахау в самые «суровые» годы работы лагерей и рассказал обо всем в трех книгах, на сотнях встреч, в видеофильмах и в собственном саду.

— Ради мемориала он отказался от двух благоустроенных квартир. Так и прожил вот в этом бараке. Видели б вы, как все это строилось: по ночам, на свои деньги, своими руками. В этом был смысл его жизни: но поневоле стал нашим. Мама ведь по большому счету своей жизнью никогда и не жила: думаете, это просто?

— А что Николай Федорович говорил о будущем своего памятника?

— Он об этом написал: не станет его — и все растащат на дощечки.

Наша маленькая комиссия расстроена. Заместительница главы администрации вслух перебирает областные программы военно-патриотического воспитания, музеи и фонды.

Мы дружно вспоминаем имена предпринимателей и депутатов, «засветившихся» на ниве благотворительности, но расходимся, так ни о чем не договорившись. Перенести единственный в России домашний мемориал узникам концлагерей кажется невозможным, как нельзя перенести в чужое тело внутренний мир человека.

Музей Ятченко сросся с бытом, дровяником, покосившимся забором и деревьями: похоже, в том и был тайный авторский замысел. А может, чтобы понять, как русский мальчик выжил после лагерных медицинских экспериментов, и впрямь очень нужны все эти половички на входе, крапива и поленница в углу?

Я захлопываю блокнот. А Ягольницкая все не сдается:

— Моим внучкам однажды задали писать сочинение о войне, и я отправила их к Николаю Федоровичу. Пробыли они у него в саду весь день, все послушали, записали, принесли обе по пятерке. Потом потащили к нему весь класс. Он же все помнил: и запахи лагерные, и цвета, и звуки, и имена. Как помнил, так и построил. Нет-нет, это уже дело не частное, а общественное: подыщем место, спонсоров и будем переносить…

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости