Новости – Люди

Люди

Откуда есть пошла ювенальная юстиция

Участники шествия против принятия законов о ювенальной юстиции. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Первые ювенальные суды в мире были учреждены императором Николаем II

5 июня, 2015 08:31

13 мин

Есть такой филологический термин — «паронимы». Это слова, звучащие одинаково, но имеющие разные значения: иногда похожие, а бывает, совершенно противоположенные. Особенно с этим явлением сталкиваются люди, только что пришедшие в церковь. Почти все знают, что в современном языке слово «прелесть» имеет явное позитивное звучание и выражает некий восторг к чему-то или к кому-то. В церковнославянском языке — наоборот. «Прелесть» — это нечто непотребное, «прельщающее» человека к духовному падению. Хотя если разобраться, то часто это бывает одно и то же, только в разных контекстах. Просто времена и нравы изменились. То же произошло и с понятием «ювенальная юстиция».

В современном и именно российском понимании — это нечто негативное. Попросту говоря, «это когда безосновательно детей отбирают». Хотя истинное значение термина ничего страшного не несет. Наоборот. «Ювенальная» — это подростковая, юношеская. «Юстиция» — правосудие. То есть это такой специальный порядок судопроизводства, предусмотренный исключительно для несовершеннолетних правонарушителей, направленный на то, чтобы, во-первых, учитывая подростковую психологию, выяснить не только истинные мотивы противоправного поступка, но и вообще досконально узнать, как именно он произошел. Во-вторых, ювенальная юстиция способствует более адекватному и менее жестокому наказанию юных нарушителей, ведь часто проступки совершаются ими нечаянно, при отсутствии опыта, по внушению более старших, при отсутствии криминального умысла, ради какого-то любопытства.

В СССР такого термина не существовало, но, по сути, многие нормы на практике применялись. Когда наступили 90-е годы, в России вдруг появились многочисленные НКО, которые на заморские деньги стали пропагандировать ювенальную юстицию, но уже по западному образцу. Нет бы обратиться к своему опыту. Зачем? У них же лучше, они же дольше этим занимались. Ювенальная юстиция достигла на Западе такого развития, что столкнувшиеся с ней русские люди вначале там, а потом и у себя на Родине стали говорить об этой системе не иначе, как с ужасом, и где-то к середине нулевых словосочетание «ювенальная юстиция» приобрело свою нынешнюю негативную окраску.

На самом деле ювенальная юстиция развивала те гуманитарные идеи, которые были заложены и в российском опыте, и в зарубежном. Во Франции ювенальная юстиция возникла сразу после Второй мировой войны. В стране оказались десятки тысяч бездомных оборванных сирот или брошенных детей. Они, конечно, воровали и совершали другие преступления. Но тогда французская юстиция озаботилась тем, чтобы собрать этих детей, накормить, устроить и выучить, а вовсе не наказать. Но вот тут-то и были посеяны первые плевелы той либеральной идеологии, которая сейчас забирает сотни тысяч детей у совершенно нормальных родителей...

Но вернемся в дореволюционную Россию. Вторая половина XIX века. Россия переживает серьезные социально-экономические изменения. Наконец-то завершилось закрепощение крестьян — они стали лично свободны. Но нужно было заплатить за свой земельный надел. Где заработать столько денег? Только в городе. Но некоторые состоятельные крестьяне просто хотели проститься с сельской жизнью — город уже тогда манил благами цивилизации. И мужички потянулись в город уже в массовом количестве. Стали расти семьи. Стали расти и города. И вот только тогда стала возникать пресловутая проблема «отцов и детей». Напиши И.С. Тургенев свой знаменитый роман на полвека раньше, его никто не понял бы: о чем это он пишет? Но времена стремительно менялись. Отец вырос в крестьянской, деревенской. религиозной среде. А сын начинал сознательную жизнь уже в более вольной городской атмосфере, которую заполонили не только всякие увеселительные заведения с присущими им пороками, но и новые социальные, в основном социал-демократические учения. В деревне все было просто — вот земля: вначале ее обрабатывает отец, потом к нему присоединяются подросшие дети. В городе по-другому: заниматься трудовым воспитанием, как в деревне, не получалось. А кому нужен ничему не обученный подросток? Так и появились корни подростковой преступности.

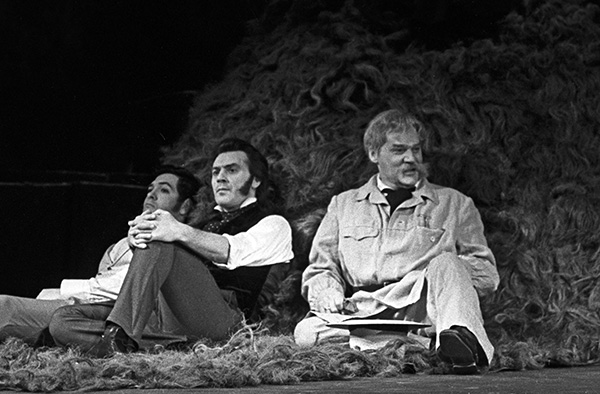

Сцена из спектакля «Отцы и дети» . Фото: Александр Гладштейн / РИА Новости

Еще в 1845 году император Николай I ограничивает возраст уголовной ответственности семью годами. Его сыном Александром II был утвержден закон «Об учреждении приютов и колоний для нравственного исправления несовершеннолетних преступников», которым устанавливались особые правила содержания несовершеннолетних преступников. Но ключевым событием стало утверждение Николаем II исправления Уложения о наказаниях в части ответственности и наказания несовершеннолетних в 1897 году. Через шесть лет возраст ответственности был повышен до 10 лет, а в 1910 году заработал первый в мире ювенальный суд.

Сторонники современной ювенальной юстиции очень любят приводить в пример этот факт. Дескать, почему вы не хотите ввести ювенальный суд, когда первыми в мире его и придумали, вопрошают они. Да потому, что тот суд и навязываемая нам сейчас целая система слишком отличаются друг от друга. Тогда особым императорским указом вводился специальный порядок судопроизводства для несовершеннолетних. Устранялись все судебные церемонии, которые могли бы напугать ребенка, даже судья был не в мантии. Дело разбиралось в обычном кабинете судьи. Все участники процесса садились за стол, судебное разбирательство шло в форме беседы. Судья, обращаясь к подозреваемому на «ты», говорил: «Ну что, Петя, у тебя случилось? Давай рассказывай!» Петя рассказывал. И для судьи самым главным процессуальным моментом были не доказательства, даже не признание, а раскаяние. Согласитесь, это принципиально отличается не только от того, что есть сейчас, но и даже от самых смелых предположений «защитников детей».

Вначале судья принимал так называемое отлагательное решение. Современным языком, любое первое решение по уголовному делу подростка было всегда условным. Но! Судья принимал обязательное решение о передаче юного правонарушителя «под попечение». Это могли быть его собственные родители. Но вдобавок к ним, как тогда говорили, «под педагогический присмотр» давался еще один попечитель — кто-то из именитых граждан, который постоянно наблюдал за поведением и деятельностью неблагополучного подростка. Через два-три месяца судья вызывал обвиняемого и снова вел с ним беседу. А у судьи уже были отчеты попечителя. И тогда, если дело было плохо, если поднадзорный продолжал «посещать кабаки и вожжаться с девками низкой кондиции», судья говорил нашему Пете, что отправляет его в колонию на два-три месяца. Всего! Сравните с нынешними сроками.

В архивах того времени сохранились такие сообщения от священника: «Воспитанник такой-то живет с родителями и занимается земледельческим трудом. Со мной он беседовал, я дал ему наставления на путь истинный, благословения на добрые дела». Все! Дело закрыто.

Если и это не срабатывало — дальше Петю, уже Петра, судили на общих основаниях, и то если он совершил новые преступления — старые юношеские проступки в счет не шли! Революция покончила с ювенальными судами в 1918 году.

Так что же нового внесли в эту вполне гуманную систему либералы, в результате извратив полностью благое начинание? Как сказал один философ: «Либерал только и может существовать, когда он требует прав еще и еще». И тогда, уже после революции, на Западе придумали новое юридическое понятие — «защита детства». Дьявол кроется в деталях. Заметьте, не «защита ребенка», а «защита детства». Между этими понятиями дистанция оказалась гигантского размера.

Участники шествия против принятия законов о ювенальной юстиции. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

«Защита ребенка» — это категория из сферы исключительно социальной политики: как организовать времяпровождение, спорт, досуг, дополнительное обучение детей. Как им помочь, если в семье отец сильно пьет, мало денег. И наш старый российский ювенальный суд был скорее социальным, чем юридическим заведением. Но тут появляется «защита детства» вообще. А это прежде всего значит, что у детей появляются права. Они вроде как и были у них — человеческие права от рождения. Но эти новые права носят уже признаки гражданских. И одно из них звучит очень заманчиво: «право на достойное детство». А кто против, чтобы у ребенка было достойное детство? Да никто! Это положение включается во все международные конвенции о защите детей.

Дальше все очень просто. То, что мы читаем почти каждый месяц в газетах и смотрим по телевидению. Пришла женщина из органов опеки — в холодильнике одни пельмени (завтра зарплата). Вывод: ребенок лишен права на достойное детство, и его следует из сей семьи забрать. Рассказал мальчик в детском саду, что мама не дала ему конфету, наказав таким образом, — ребенка отобрать. Как она смеет лишать его достойного детства?!

Как сейчас говорят, «фишка» в том, что у ребенка-то права есть. Вот только ни он, ни его законные представители — родители — этими правами не распоряжаются. Этими правами распоряжается государство. Причем в лице представителей органа опеки. Какой-нибудь тетеньки в кофте, даже без всякого судебного разбирательства. В России в настоящее время действует Семейный кодекс. Часть вторая его 64-й статьи гласит: «Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия. В случае разногласий между родителями и детьми орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты прав и интересов детей». Вам все понятно? Уже сейчас у тебя могут отнять детей без всякого суда, если кто-то там просто подумает, что «что между интересами родителей и детей имеются противоречия». Например, куда идти: в кровать или на дискотеку. Отсюда и некая «второсортность» прав родителей и приоритет прав ребенка над правами родителей, которые в лучшем случае трактуются как их обязанности. И получается, что ты должен всегда оправдываться.

Принципиальным отличием юридической системы Российской империи от нынешней является то, что там отсутствовало такое понятие, как «лишение родительских прав». Даже если родитель оказывался в тюрьме, а ребенок в детском доме, родительские права не изымались. В Основных законах Российской империи была целая глава «О власти родительской», где перечислялись не только права, но и обязанности родителей. Права родителей были не отчуждаемы. Они могли ограничиваться, только если сын поступал на государеву службу, а дочь выходила замуж. «Основанием для прекращения власти родительской является только их смерть, — гласил закон. — Власть родительская простирается на детей обоего пола и всякого возраста. Родители для исправления детей строптивых и неповинующихся имеют право применять домашние наказания, заключать в тюрьму и приносить жалобы в судебные установления». Сейчас все делается наоборот.

Фото: Владимир Астапкович / ТАСС

А что же, мягко говоря, с нерадивыми родителями? Закон определял: «В личных оскорблениях от детей к родителям не приемлется никакого иска ни гражданским, ни уголовным порядком. Но правило сие не распространяется на те случаи, когда родители в отношении детей своих покушаются на такие деяния, которые по общим законам подлежат наказанию уголовному». Так что то, что наказуемо для всех, было наказуемо и для родителей тоже. То есть существовала «презумпция невиновности» — одно из главных завоеваний гражданских прав. Нет доказанного преступления — нет реального наказания.

Но современная юстиция придумала новшество — так называемый «профилактический подход». И снова: кто против профилактики? На деле это означает, что если социальный работник по каким-то там разработкам неизвестных психологов узрит, что в будущем родитель сможет обидеть ребенка, то только на этом основании могут забрать детей! К тому же расстроенный ребенок, если его наказали или не купили желаемого, может просто «настучать», говоря простым языком, в органы опеки. Это случается теперь сплошь и рядом в России. Так что появилась «презумпция виновности» родителей.

Недавно глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина пообещала, что депутаты пересмотрят Семейный кодекс в части «презумпции виновности» родителей и будут отстаивать их права. Остается надеяться, что законодательство, наспех сварганенное в 90-е по худшим западным лекалам, будет исправлено в ближайшее время.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости