Новости – Люди

Люди

«Немцы всегда извиняются за своих дедов»

Посуда и кухонная утварь из сожженной Хатыни. Фото: Мария Чернова / «Русская планета»

Директор уникального для Сибири музея Победы рассказала о самых тяжелых экспонатах с мест боев и реакции иностранцев на настоящую историю войны

10 мая, 2015 10:59

11 мин

Советский военный разведчик Иван Пурас на месте казни молодогвардейцев в луганском Краснодоне в 1943 году дал слово родственникам убитых, что когда-нибудь создаст музей «Молодой гвардии». После войны он оказался в строившемся тогда Ангарске Иркутской области, служил в военной части и занимался патриотическим воспитанием школьников, и когда в 1966 году его комиссовали, вспомнил об обещании. Так музей молодогвардейцев, ставший музеем Победы, появился за тысячи километров от Украины. Сейчас его директором работает бывший поисковик Лариса Давыдова, которая в детстве собирала первые экспонаты под руководством самого Пураса.

«Русская планета» приехала в ангарский музей, который по праву считается одним из уникальных музеев Приангарья.

— Каждый экспонат в нашем музее подлинный. Ржавое и потертое все, потому что, как подняли из-под земли, так не протирали и не чистили. Только землю стряхнули и так положили. Вот крейсер «Адмирал Лазарев». Больше 60 лет проходил по воде. Форма водолаза тоже с него. Практически в таком снаряжении — шлем, нагрудник, наспинник и ботинки — происходили погружения во времена Второй мировой войны, — показывает Давыдова.

Сначала был «Кружок юных друзей Советской армии», он же «Кружок красных следопытов». Около 20–30 детей под руководством Пураса ежегодно в течение 24 лет выдвигались в леса на все летние каникулы. Из крупных находок есть крейсер и самолет с мест боев. Позднее собирались привезти и подводную лодку «Малютка», но помешали финансовые трудности в 1990-х.

В экспонате-самолете сохранились даже два кресла летчиков с механизмом катапультирования. Фото: Мария Чернова / «Русская планета»

— А вот тут у нас самый большой экспонат музея — парогазовая торпеда. Нашли ее наши мальчишки прямо в Черном море.

В тот вечер мы пошли купаться в море, мальчишки стали прыгать со скалы, а вода чистейшая, по крайней мере, была тогда, — и вдруг разбередили ил на дне. Что-то мелькнуло, они стали прыгать уже целенаправленно, разгребли — торпеда.

Везли ее разобранной на три части, багажом по железной дороге. Вообще все следопыты, девочек и мальчиков было примерно 50 на 50, брали и таскали найденные экспонаты сами. Идет шестиклашка с сетчатой авоськой, а оттуда дуло автомата торчит — обычная картина в нашем походе.

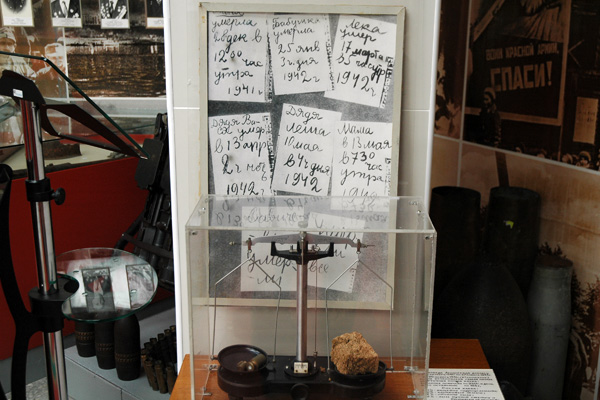

На правой чаше весов — блокадный хлеб весом 125 граммов. Фото: Мария Чернова / «Русская планета»

Отдельное здание музею пришлось дать из-за постоянного зрительского аншлага во Дворце пионеров, где с лекциями выступал сам Пурас.

— Многие ехали специально послушать рассказ Ивана Никитича о том, что происходило в годы войны в Краснодоне. Пурас, как человек увлекающийся, с огромным багажом знаний, мог часами говорить на любимую тему. Когда это были только ангарчане, приходившие пешком, еще нормально было, — говорит Давыдова. — Но когда у нас стали часто появляться иркутяне, усольчане, черемховчане и даже жители далекой Зимы и Мишелевки, автобусы выстраивались у Дворца пионеров в шеренгу. Потом следопыты стали ежегодно привозить из походов по 900 кг, а то и тонну «железа». А куда его? Во Дворец пионеров! Потом подтянулись и жители других городов, присылавшие экспонаты по почте или поездами.

Лариса Давыдова. Фото: Мария Чернова / «Русская планета»

Конкурс на проект здания музея объявили только в 1984 году, когда экономика страны уже была в кризисе.

— И вот Москва не поняла: «В городе, который появился уже после войны, какой музей Победы собрались строить?» И вообще тогда по всей стране вышел запрет строить соцкультбыт. Магазины можно, рестораны и кафе — пожалуйста, а музеи, дома культуры — категорически нет.

— Как в итоге построили?

— Это было волевое решение отдельных личностей. Наш горисполком, горкомпартии, руководитель Стройбанка и несчастная директриса затерроризированного посетителями Дворца пионеров Ксения Васильева решили: мало ли что там Москва сказала, она далеко, а Музей Победы нужен здесь, в Ангарске. В итоге по всем документам это здание прошло и до сих пор проходит как магазин. Им нужно было просто выиграть время. Два комбината, нефтехимический и электролизный, провели деньги через Стройбанк и перечислили их на строительство музея. Оргстройпроект, выигравший проект, доработал. Ангарское управление строительства еще немного вложило и своими силами построило это здание. Когда построили, творческое объединение молодежи (ТОМ) взялось за небольшую плату оформить его как музей.

Малые морские мины времен ВОВ. Фото: Мария Чернова / «Русская планета»

— Какие предметы стали первыми экспонатами музея?

— Вот эти фото юные следопыты из Ангарска делали в семьях молодогвардейцев из Краснодона. Вот их фото с мамой Сергея Тюленина, а вот с родителями Любы Шевцовой в музее «Молодой гвардии» на Краснодоне. К примеру, когда в одну из вылазок Тюленин с ребятами поджигали здание биржи труда, они вынесли две печатные машинки, это всем известный факт. Так вот, одна — у нас, а вторая в краснодонском музее.

— Как сохраняются экспонаты в музее?

— Железо, чугун, керамика могут долго иметь приличный вид, а вот с другими экспонатами труднее. Это я о кусочке блокадного хлеба, который хранится у нас уже больше 25 лет. Со временем он все равно рассыпается, несмотря на то, что состоит всего из 10% муки, остальное — отруби, жмых и опилки. Этот кусочек нам передали бывшие жительницы блокадного Ленинграда.

Мы все недоумевали: как они сохранили эти 125 граммов? Это же была норма на 24 часа. Одна из блокадниц призналась, что оставила его, чтобы продемонстрировать внукам: «Я была уверена, что победа все равно будет за нами. И хотела показать родным, что такое война. Но, к сожалению, моим внукам это оказалось не нужно», — продолжает директор.

Изначально кусочков было два, и оба лежали на открытой полке. Но во время одного из выступлений Пураса школьник так занервничал, что схватил и съел вторую «горбушку», неумышленно, под впечатлением от рассказа, как тяжело голодали в блокаду. Когда сотрудники пришли в себя, только и смогли спросить его: «Вкусно?» Ответил: «Да!» Не циничный мальчик, а просто очень впечатлительный.

Фото: Мария Чернова / «Русская планета»

— Иван Никитич из своего военного прошлого какие-то истории рассказывал?

— Он не любил вспоминать годы войны. Это бывало очень редко, видимо, когда нахлынет, не мог в себе держать. А я находилась почти всегда рядом, поэтому услышала эти истории. Например, в самом начале войны, в 1941 году его разведгруппе было дано задание освободить из плена генерала, причем фашисты не знали, что к ним попал такой высокий чин. Солдаты переодели тяжелораненого генерала в форму рядового солдата. И сделали подмену другим бойцом, иначе пропажу обнаружили бы при пересчете пленных.

— Как выбирали, кем подменить?

— Так он и пошел. Я сам, говорит, и подменился, я же командир отряда. Мы нашли подтверждение этому в современной энциклопедии «Полтавщина», откуда и был родом Пурас. Там этот эпизод мельком упомянут, а вот в книге о концлагере «Хорольская яма» очень подробно описан, один в один. Правда, в художественно-документальной форме. И фамилия Пурас там немного изменена.

— Бывали экстремальные ситуации в ваших походах?

— Часто. Иван Никитич перед каждым походом проводил с нами инструктаж. Правда, взрывов никогда не происходило. Хотя бывали близки к этому. Вот на Курской дуге, например, собираем мы экспонаты, спрашиваем у бабушки в огороде: «А где тут у вас бои шли?» Она пальцем в лес: «Да вот там! До сих пор постоянно подрываются». Мы пошли, а оттуда нам навстречу вышли два местных мальчика. У одного с самой войны нет руки, у другого — ноги. Мы встали как вкопанные и задались вопросом: «Куда идем-то?»

Пушки, снаряды, гильзы, каски, котелки — вот обычный «улов» наших следопытов. Да, и еще подковы. Конница во Вторую мировую активно использовалась.

— А откуда в музее пулемет Максима в таком отличном состоянии?

— Тоже юные следопыты нашли. На Мамаевом кургане в Волгограде девочка одна, сильно вездесущая. До смешного было, там уже и памятник поставили, и каждый сантиметр кургана осмотрели, нет, она пошла в заросли одного колючего кустарника. «Мне что-то показалось», — объяснила потом. Вылезла она оттуда, переломав все кусты, в обнимку с полуразбитым пулеметом больше ее самой.

— В вашем музее бывают иностранцы? Как реагируют?

— Вот к чести немцев скажу: когда они к нам приходят, ведут себя очень политкорректно и в конце каждой экскурсии всегда извиняются за своих дедов и прадедов. А у японцев такого нет. Они не чувствуют своей вины за предков-фашистов. Сейчас вообще к нам перестали заходить. Лет восемь назад я вела для японцев очередную экскурсию. Понимая и щадя их чувства, не пошла к стенду о советско-японской войне. Среди экскурсантов нашелся один умник, который отбился от группы, дошел до этого стенда про разгром Квантунской армии Японии, посмотрел, что-то сказал своим, и они все спешно стали выходить из музея. «В чем дело, вы куда собрались?» — спрашиваю. А они: «У вас что написано? Разгром милитаристской Японии, 1945 год. Это неправда! Вы же нас не разгромили! Мы закончили войну по высочайшему рескрипту императора, следовательно, мы войну не проиграли».

— Что вы ответили?

— Я спросила: «Однако же вы подписали акт о капитуляции?» Тут уж ему ничего было возразить. Но с того времени японцы перестали к нам заходить: если в Ангарск приезжает какая-то делегация из Японии, они доходят до площади с голубями перед музеем и разворачиваются. Если приезжает делегация с японцами в составе, все заходят в музей, а японцы остаются на улице ждать. Вот так масштабно их инструктируют насчет Ангарска.

Но одна группа японских туристов, вспоминает директор, после этого случая все-таки в музей зашла: «Мы решили узнать, почему нам здесь бывать не советуют». И уже другой экскурсовод осторожно и лояльно рассказала им об этом стенде. В итоге эти японцы тоже сказали, что все это неправда и что больше в ангарский музей не приедут. Еще такое важное расхождение в восприятии истории войны я приметила. Для нас, сибиряков, Великая Отечественная имеет какое-то особое сакральное значение, мы очень трепетно относимся к Победе, а там, где непосредственно шли бои, на западе бывшего СССР, к этому относятся намного проще. На Украине, помню, был случай: зашли мы к одной бабушке во двор спросить о чем-то, а у нее там курочка пьет водичку из касочки солдатской. Вырыла, значит, бабушка ямку, поставила в нее каску советского солдата, налила туда воду, птица из нее стоит и пьет. У нас в Сибири вроде никому не надо объяснять, что это не тот предмет, из которого курицу поить можно. Видимо, так близко там война прошла, что ее страшные приметы стали обыденностью.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости