Новости – Люди

Люди

Мы — то, что мы пьем

Покупатель в отделе алкогольной продукции. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Отмена антиалкогольных мер вновь может привести к росту смертности над рождаемостью

26 мая, 2015 09:22

15 мин

Опубликованы результаты новой работы российских ученых, которые продемонстрировали четкую корреляцию смертности в стране с количеством произведенного алкоголя. В ней известные демографы, социологи и историки сотрудник Центра профилактической медицины Минздрава Дарья Халтурина и профессор Высшей школы экономики Андрей Коротаев приводят результаты исследований, согласно которым антиалкогольные меры, предпринимаемые правительством России начиная с 2005 года, позволили сохранить около 400 тыс. жизней ежегодно.

Однако недавние решения правительства о снижении минимальной стоимости водки, фактическом замораживании акцизов, ослаблении антиалкогольной кампании и возможном расширении продажи крепких спиртных напитков грозят свести на нет результаты этих усилий. И это уже происходит: после первых же послаблений в антиалкогольной политике смертность в стране снова выросла. По данным Росстата, за первый квартал 2015 года этот показатель увеличился на 5,2%. В пересчете за год это 100 тыс. «незапланированных» смертей — прежде всего мужчин трудоспособного возраста.

Отметим, что такое развитие ситуации Коротаев и Халтурина прогнозировали еще в декабре прошлого года. В беседе с «Русской планетой» Андрей Коротаев рассказал, как традиции потребления крепких напитков влияют на демографическую ситуацию в стране и как можно побороть эту проблему, невзирая на усилия «водочного лобби».

«Пьют не от бедности, а от возможности пить»

— Андрей Витальевич, действительно ли потребление алкоголя является таким значимым фактором в демографической динамике?

— Для России этот фактор можно назвать «космическим» — конечно, алкоголь не является основным фактором смертности, но на динамику демографии и изменение уровня смертности он оказывает важнейшее влияние. Это фиксируется в нашей стране примерно с 60-х годов и прежде всего касается мужчин, причем трудоспособного возраста.

Ситуацию видно в цифрах: максимальная продолжительность жизни у мужчин отмечалась в 1987 году, на который пришелся пик горбачевской антиалкогольной кампании. Уровень того года удалось превзойти только в 2013 году, что также можно связать с рядом антиалкогольных мер, принятых правительством примерно с 2005–2006 годов. Именно в результате этих действий в 2014 году смертность в нашей стране действительно оказалась рекордно низкой за все постсоветское время.

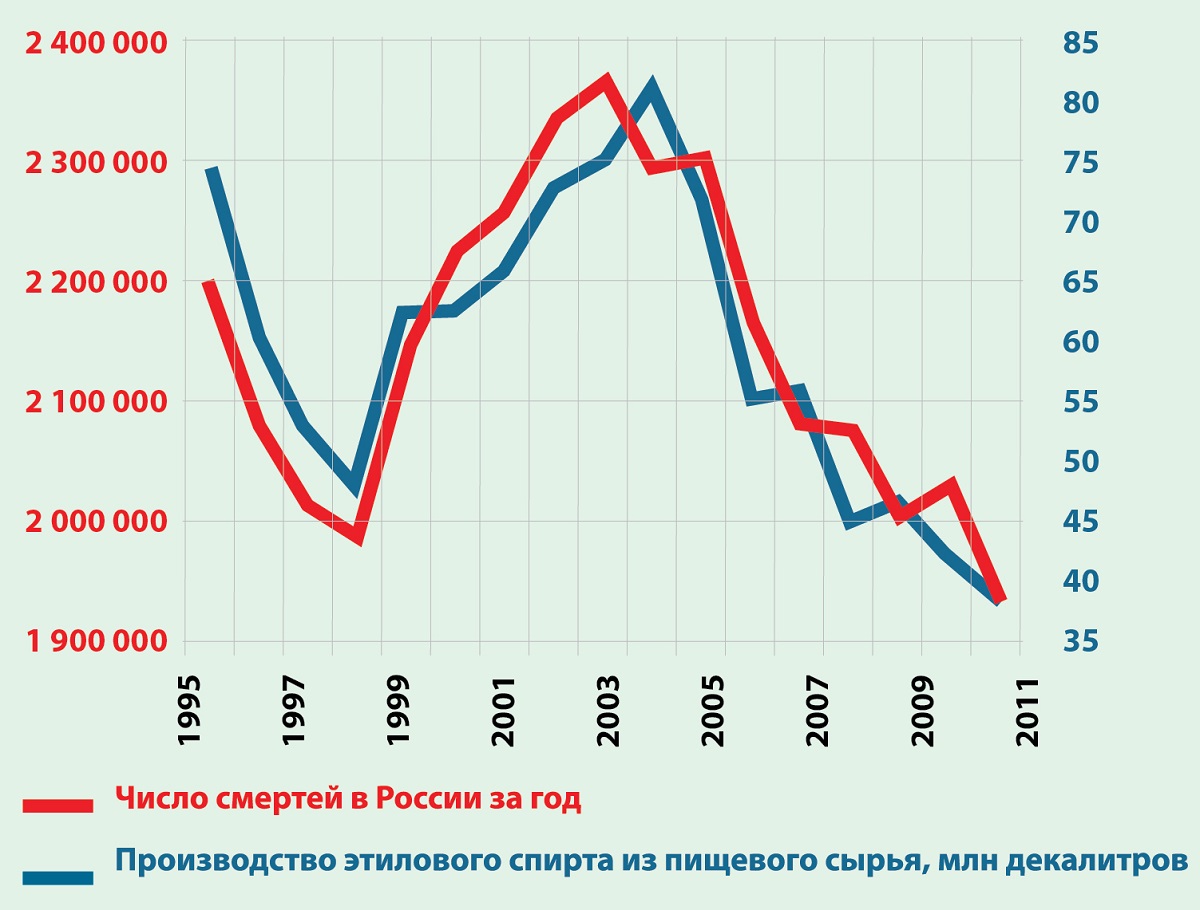

Производство этилового спирта из пищевого сырья и число умерших в России

Производство этилового спирта из пищевого сырья и число умерших в России

Алкоголь оказывает вполне самостоятельное и очень заметное влияние на смертность. В этой связи можно привести еще один характерный пример: период между 1995 и 1998 годами. Думаю, все помнят, что время это было исключительно непростое и неблагополучное, показатели уровня жизни, состояния государства и экономики, социальной сферы, да и просто настроения населения были ужасными.

Однако на эти годы пришелся пик еще и фискального кризиса. Правительство, обнаружив, что в бюджете буквально не сходятся концы с концами, было вынуждено влезать все глубже и глубже в долги и искать пути для увеличения доходов государства. И одним из таких путей, найденных достаточно быстро, стало регулирование алкогольного рынка.

К 1994 году налоговые поступления от оборота алкогольной продукции давали лишь 2% бюджета (даже в разгар горбачевской антиалкогольной кампании эта цифра составляла около 10%). Причины столь низких доходов понятны: это и нелегальный рынок, и масса организаций, имевших право на безакцизный ввоз напитков, и прочие факторы — все это выводило алкоголь из-под фискального надзора. И начиная с 1994–1995 гг. правительство Ельцина начало уделять особое внимание алкогольному рынку, заботясь не столько о здоровье нации, сколько о регулярном пополнении государственного бюджета.

Был прекращен безакцизный ввоз спирта, резко ограничены нелегальные производство и торговля. Крепкий алкоголь стал менее доступен, и в итоге эти экономические меры не только увеличили доходы государства, но и возымели важные «побочные эффекты»: несмотря на тяжелую ситуацию в стране, смертность населения стала сокращаться и за 1994–1998 годы снизилась более чем на 300 тыс. человек в год. Это было сравнимо с тем, что происходило во времена «горбачевского» сухого закона, и 1998 год, один из самых непростых в постсоветской истории России, стал одним из самых благополучных в плане довольно-таки низкой смертности.

Однако вскоре ситуация изменилась. Начиная с 1999-го в течение нескольких лет положение в стране стабилизировалось, экономика росла, безработица сокращалась. Опросы показывали, что и настроения людей улучшились, появилась некоторая уверенность в будущем. Заметно упала детская смертность, что говорит о некотором улучшение ситуации в здравоохранении, однако смертность в целом стала стремительно расти, поднявшись с 1 млн 989 тыс. в 1998 до 2 млн 336 тыс., т.е. «прирост» составил примерно 350 тыс. смертей в год.

С нашей точки зрения, это вполне объяснимо: в 1998 г. инфляция превысила 80%, однако акцизы на крепкий алкоголь были увеличены только на 20%. В результате относительные цены на крепкие напитки стали заметно ниже, они стали доступнее, и этот эффект «перешиб» все: и падение безработицы, и улучшение работы здравоохранения, и повышение уровня жизни. Можно сказать, что пьют не от бедности, а от возможности пить.

Продажа алкогольной продукции с рук на Ярославском вокзале в Москве, 1992 год

Продажа алкогольной продукции с рук на Ярославском вокзале в Москве, 1992 год. Фото: Станислав Шаклеин / РИА Новости

Фокус на крепком

— Но ведь можно вспомнить примеры целого ряда стран Восточной и Северной Европы, в которых, несмотря на традиционно высокий уровень потребления крепких спиртных напитков, вопрос о влиянии этого фактора на демографию стоит далеко не так остро?

— Это действительно так, но стоит рассмотреть исторический аспект проблемы. Дело в том, что технологическая, экономическая модернизация общества везде и всегда (при отсутствии строгих религиозных запретов на потребление алкоголя) сопровождалась резким ростом потребления алкоголя. Сегодня, например, такое происходит в тропической Африке и в Индии, и это явление вполне закономерное.

В этом смысле важна разница в аспектах этого роста. В странах, относящихся к «пивному» или «винному поясу», такой процесс не имеет особенно трагических последствий, в отличие от регионов, где в основном сложилась традиция потребления крепких спиртных напитков. Влияние оказывают и культурные нормы потребления: где-то пьют, чтобы приятно провести время, расслабиться, пообщаться, а где-то — чтобы напиться. Такие традиции сложились не только в России, но и во многих странах Европы с «северной», «нордической» культурой потребления спиртного.

Как и в России, их жители привыкли употреблять в основном крепкие напитки, и прежде всего именно чтобы напиться, довести себя до полноценной алкогольной интоксикации — с вечерней агрессией, утренним похмельем и всем, что с ними связано. Такой «северный» стиль потребления алкоголя характерен для Эстонии, Польши, северных областей Германии, Шотландии, государств Скандинавии, Украины, Белоруссии и целого ряда других стран.

В этом смысле россиянам не стоит преувеличивать свою исключительность: с точки зрения алкоголя мы нормальные северяне. Поэтому те грабли, на которые мы наступили, давно знакомы многим странам, прежде всего скандинавским, в которых модернизация произошла гораздо раньше, чем в России, а следовательно, раньше проявились и проблемы массового алкоголизма.

В странах Северной Европы во второй половине XIX в. ситуация удивительно напоминала Советский Союз эпохи Брежнева: жены советских рабочих приходили встречать мужей у проходной завода или фабрики, чтобы отобрать у них получку и не дать ее пропить, так же вынуждены были поступать и жены рабочих стран Северной Европы примерно за век до Леонида Ильича. Кое-где даже существовало понятие «святого понедельника»: мастера понимали, что требовать от рабочих достойной производительности и качества в этот день невозможно. Это явление нам прекрасно знакомо по выражению «понедельник — день тяжелый».

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

В результате страны Северной Европы (и особенно Скандинавии) накопили громадный опыт в сфере борьбы с алкогольной угрозой. Они перепробовали, кажется, все возможные варианты — начиная от локальных ограничений и банальной пропаганды и заканчивая тотальным запретом, вводились даже известные нам из собственной истории талоны на спиртное — и нашли самые эффективные меры.

Поэтому я думаю, что нам не имеет смысла изобретать что-то свое и повторять все их ошибки, достаточно перенять опыт, многократно опробованный и подтвержденный на практике.

— В чем же состоят эти эффективные меры?

— Это, разумеется, целый комплекс мер, но цель их проста: ограничение доступности алкоголя, во-первых, во времени, во-вторых, в пространстве и, наконец, экономически. Иначе говоря, продавать в строго оговоренных и ограниченных точках, в определенное время и недешево. Это главное.

Разговоры о том, что запретами в этой области ничего не добьешься, — попросту дезинформация. Как раз запреты тут действуют очень эффективно, а что не работает, так это антиалкогольная агитация: «Пьянству — бой» и так далее.

Впрочем, мы это проходили раньше, в те же брежневские времена. В 1970-е фильмов, плакатов и лекций о вреде пьянства было бесчисленное множество. Однако водка была исключительно доступна и дешева, что на фоне постепенного роста доходов населения дало постоянный рост потребления спиртного. Со стороны ситуация могла выглядеть даже парадоксальной: уровень жизни рос, качество здравоохранения повышалось, а продолжительность жизни падала, особенно у мужчин. Именно тогда и был поставлен «диагноз», и главным фактором такого явления было признано именно потребление алкоголя.

При этом в уже упомянутые 1995–1998 гг., когда никакой антиалкогольной кампании не проводилось вовсе, в силу экономических причин спиртное стало менее доступным, и в результате уровень смертности, прежде всего мужской, резко и значительно упал.

Соответственно, и меры, предпринятые после 2005 года, имели заметный эффект. В результате прекращения ночной продажи алкогольных напитков, запрета на продажу в киосках не только увеличилась продолжительность жизни, но и сократилась алкоголизация подростков. За 2005–2014 годы снижение смертности составило почти 450 тыс. человек в год, и математически можно показать, что связано это прежде всего именно с ограничительными мерами.

— Но ведь снижение смертности — явление сложное и многофакторное? Насколько достоверно можно выделить влияние на нее этого одного фактора?

— Это мы и показали в нашей статье: между производством этилового спирта и количеством смертей в год прослеживается чрезвычайно мощная, статистически достоверная корреляция, превышающая 80%. Понятно, что это лишь верхушка айсберга и главные причины «алкогольной» смертности — это все же сердечно-сосудистые заболевания и внешние причины, связанные с чрезмерным потреблением.

Достаточно вспомнить, что по статистике больше половины убийств в России совершается в состоянии алкогольного опьянения и больше половины жертв в момент убийства оказываются в состоянии опьянения. Это же касается и самоубийств, и утоплений, и многих других причин смертности. Кстати, резко упала и смертность от алкогольных отравлений — примерно с 40 до 6 тысяч человек в год. Все эти показатели заметно сократились после 2005 года, и очень жаль, что в последние месяцы мы эти позиции резко теряем.

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

На самом деле происходящее сегодня кажется мне попросту абсурдным. Повышение акцизов, которое продолжалось последние годы, способствовало не только снижению доступности крепкого алкоголя, но и помогало наполнению бюджета. Все разговоры о том, что пить от этого меньше не стали, ничем не подтверждены, даже по статистике Минздрава видно, что пить действительно стали меньше. По крайней мере, если мы говорим о крепких спиртных напитках, а именно они составляют главную опасность и для личного здоровья отдельных людей, и для общественного здоровья населения.

— Действительно, помимо снижения минимальных цен на водку на 15,9%, недавно прозвучали и предложения об отмене ограничений на продажу крепких напитков, а также о возвращении их рекламы в СМИ и на телевидение... С чем можно связать этот процесс?

— Лично я не вижу иных причин, ни экономических, ни демографических, помимо действий «водочного лобби». Прежде оно раз за разом проигрывало, но в последние годы, возможно, набравшись опыта и влияния, стало действовать и активнее, и удачнее. Другие объяснения найти трудно, ведь на наших глазах с пугающей точностью повторяется печальная история 1998 года, и, боюсь, повторится результат.

Смертность уже начала расти, и в первом квартале нынешнего года увеличилась более чем на 5% — это колоссальный скачок. Уже сейчас мы снова вернулись к пресловутому «русскому кресту» превышения смертности над рождаемостью.

Опасность в том, что сейчас на стадии рассмотрения находится целый ряд мер, ослабляющих антиалкогольную политику государства, начиная от отмены запрета на ночную продажу и заканчивая рекламой. Можно сказать, что идет массированное наступление алкоголя по всем фронтам. И оно грозит привести к тому, что уже к 2020 году мы потеряем помимо естественной убыли населения более 3 млн человек.

— Насколько известно, некоторые предыдущие Ваши работы использовались при подготовке алкогольной политики государства в «нулевых». Есть ли надежда, что нынешняя также станет сигналом для людей, принимающих решения, и позволит выбрать оптимальный путь?

— Думаю, надежда такая есть. Нам известно, что по крайней мере в Минздраве уже заметили рост алкогольной смертности и готовят контрмеры. Будем стараться Минздраву помочь.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости