Новости – Люди

Люди

Кладбище как центр

Старообрядческий Крестный ход вокруг Покровского Кафедрального собора, рогожское кладбище, 1976 год. Фото: Иоанн Гусев

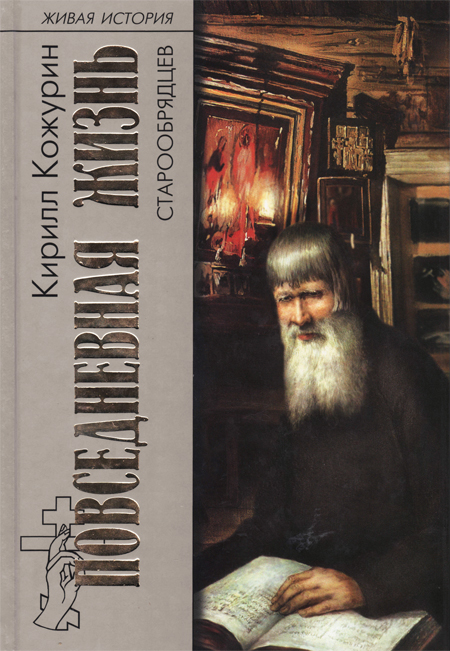

В издательстве «Молодая гвардия» вышла книга писателя Кирилла Кожурина, посвященная феномену старообрядчества в русской истории

21 сентября, 2014 07:09

18 мин

Исследование феномена старообрядчества в русской истории сугубо необъективно — и в этом его основное достоинство. Старообрядческий писатель и философ из Санкт-Петербурга Кирилл Кожурин уже выпускал в «Молодой гвардии» биографии столпов «древлеправославия» протопопа Аввакума и боярыни Морозовой. Новая книга «Повседневная жизнь старообрядцев» не совсем отвечает своему названию: этому посвящены последние две главы. Другие главы представляют собой современное популярное исследование старообрядческой культуры в России, изложенное с позиций самого значительного религиозного меньшинства в истории страны.

«Русская планета» с разрешения издательства «Молодая гвардия» публикует фрагмент книги Кирилла Кожурина «Повседневная жизнь старообрядцев», посвященный московским кладбищам — центрам старообрядчества.

Преображенское кладбище

Историк старообрядчества В. Г. Сенатов справедливо назвал основанные в 1771 году в Москве Преображенское и Рогожское кладбища «старообрядческими кремлями», едва не затмившими славу и блеск единого общерусского Московского Кремля. Один из этих кремлей — Преображенское кладбище — «превратился в культурный, экономический и религиозный оплот... беспоповской половины старообрядчества. Благодаря отсутствию иерархии при внутренней ее "ненужности", здесь образовалась своя иерархия, и кладбище cделалось "Сионом", то есть для огромной народной весы приобрело такое значение, какого не имел даже исторический Московский Кремль. Преображенское кладбище для старообрядцев-беспоповцев было то же, чем Иерусалим для иудеев и христиан; его главный наставник, в особенности Семен Кузьмич, пользовался в своих народных массах таким высоким авторитетом и уважением, какого не имели ни Платон, ни Филарет синодальной церкви. Его называли "патриархом", к его воле относились как к Божией воле, его благословение превратилось в самую сущность святости».

Преображенское кладбище было основано Ильей Алексеевичем Ковылиным (1731—1809) в Москве 14 сентября 1771 года для содержания больных и погребения умерших беспоповцев от свирепствовавшей тогда в городе чумы. С XIX века оно стало духовно-административным центром всего федосеевского согласия. Здесь проходили федосеевские соборы 1810, 1814, 1816, 1817 и последующих годов, отсюда распространялись письменные обращения «ко всем христианам», Преображенский богослужебный устав стал образцом для подражания. С духовным авторитетом росло и материальное благосостояние общины. Так как дети федосеевцев властями почитались незаконными, то обычный порядок наследования был нарушен. Не имея возможности оставлять имущество близким, федосеевские купцы передавали всё нажитое в общину, которая беспроцентно (и даже иногда безвозвратно) ссужала деньги одноверцам.

В основном сохранившийся до наших дней комплекс зданий был выстроен в 1784—1811 годах по проекту архитектора Ф. К. Соколова. По пространственному замыслу комплекс подражает Выговской пустыни, с делением на северный (мужской) и южный (женский) монастыри. По преданию, до основания Преображенского кладбища федосеевцев в Москве насчитывалось около двадцати домов; после его образования к 1825 году число их за счет присоединения местного населения возросло до 12 тысяч прихожан и двух тысяч призреваемых. Согласно указу от 1 сентября 1771 года, в котором населению предлагалось «учредить на свой кошт карантинные дома и лазареты», И. А. Ковылю дал прошение разрешить «построить против Преображенского в земляном валу карантин для больных».

Здесь была устроена застава для контроля проезжают построены бараки, небольшая деревянная часовня для отпевания умерших беспоповцев, отведено место для погребения. После конца эпидемии вокруг кладбища в оставшихся бараках начали проживать вдовы и сироты умерших беспоповцев. Это кладбище быстро приобрело важное значение в жизни согласия, Изменился его облик. Московский главнокомандующий А. Прозоровский доносил 25 октября 1792 года Екатерине II: «Близ Преображенской заставы, в самом Камерколлежском валу, находится часовня, для которой вал сей заровняли, чтоб более дать место погосту. Сия часовня каменная представляет наружность церкви, около оной довольно каменного жилого строения, в котором они (беспоповцы) содержат богадельню более 1000 человек».

В 1784 году была построена соборная часовня во имя Успения Богородицы, в 1805—1808 годах — надвратная Крестовоздвиженская часовня на мужской половине. В 1805 году на женском дворе строились шесть каменных корпусов с моленными: Покровской, Всемилостивого Спаса, Преображенской (над вратами), Богоявленской (и преподобного Зотика) в больничных палатах, Успенской (и Иоанна Богослова, и Николы Чудотворца) и Ильинской. В 1811 году закончено строительство Крестовоздвиженской часовни на женском дворе. Кирпич для строительства предоставил Ковылин со своих заводов. Палаты были обнесены белой кирпичной стеной с башнями по углам. Для украшения моленных были использованы иконы только древлеписаные, дораскольные. В 1802 году Ковылин через Министерство внутренних дел приобрел идущий на слом храм Сретения в Кремле (XVI век) вместе со старинными иконами и убранством. Старинные иконы и утварь он скупал везде, где только они сохранились, в том числе и в новообрядческих монастырях и церквах.

И. А. Ковылиным и его помощниками был выработан «Устав Богаделенного дома на Преображенском кладбище», утвержденный властями 15 мая 1809 года. По этому Уставу преображенцы освобождались от опеки иной консистории, сами выбирали попечителей, были полностью автономны в своей внутренней жизни. В течение 37 лет Преображенское кладбище числилось как частная собственность И. А. Ковылина. Он оберегал его, постоянно раздавая «подарки» различным мелким чинам, покупая их лояльность. Законодательство Екатерины II и Павла I не знало юридического понятия старообрядческой общины. Старообрядцам — как отдельным лицам, так и целым обществам — вменялось в обязанность лишь соблюдение общих законов и правил общего для всех благочиния. Это отдавало их в полную власть низших чиновников, которые внимательно следили за старообрядцами, истолковывая всякую мелочь как нарушение общего благочиния.

Надгробная часовня Николая Чудотворца на Преображенском кладбище, 1991 г. Источник: pastvu

Надгробная часовня Николая Чудотворца на Преображенском кладбище, 1991 год. Источник: pastvu

Любая мелочь могла привести к разрушению кладбища. Однажды И. А. Ковылин не дал обычного подношения какому-то мелкому чину. Последовал донос о незаконных действиях на Преображенском кладбище. Дело попало на решение к императору Павлу, который распорядился закрыть кладбище и снести все постройки. Кладбище удалось спасти ценою пирога с начинкой из 10 тысяч золотых полуимпериалов, поднесенного московскому обер-полицмейстеру генералу Воейкову. Пирог замедлил выполнение задуманного, а последовавшая смерть императора Павла предала указ забвению.

В 1816 году из-за выборов новых попечителей Преображенского кладбища возник сильный внутренний раздор. Образовались две партии. Дело тянулось четыре года, наконец в него были вовлечены власти. Дошло до императора Александра I, который выразил «гневное» неудовольствие относительно раздора и некоторых сторон вероучения федосеевцев (безбрачие, немоление за царя и прочее). Это послужило умалению гражданских прав кладбища и стало началом последующих репрессий правительства по отношению уже ко всему старообрядчеству.

В 1847 году Николай I насильственно подчинил Преображенский богаделенный дом гражданским властям (с 1853 года — Императорскому человеколюбивому обществу). Деревянные жилые постройки и больничные палаты были частично сломаны, а оставшиеся закрыты В марте 1854 года у федосеевцев отобрали Успенскую соборную часовню на мужской половине и переда единоверцам, а в 1866 году вся мужская половина бы передана Никольскому единоверческому монастырю С тех пор центром московских федосеевцев неизменно остается Крестовоздвиженская часовня на бывшей женской половине (остальные шесть моленных на женской половине отобраны в 1920-х годах). Главных руководителей кладбища репрессировали одного за другим: настоятеля Семена Кузьмина сослали в Полтавский монастырь, наставников Георгия Гавриловича — в Вятку, Андрея Ефимовича — в Харьков, попечителей Ф. А. Гучкова — в Петрозаводск, К. Е. Егорова — в Пензу.

3 октября 1883 года был издан закон, предоставлявший некоторые права старообрядцам в их религиозной жизни. С 15 по 18 августа 1883 года на Преображенском кладбище состоялся съезд 180 наставников. К концу XIX века в Москве действовало около 17 федосеевских (в основном домовых) моленных, из них на кладбище — семь (в них состояло более 200 певцов и певиц). В главной соборной моленной кладбища служба совершалась повседневно.

После дарования свободы вероисповедания в 1905 году жизнь федоссевской общины вновь оживилась. 1 августа 1905 года на Преображенском кладбище был слышен первый разрешенный колокольный звон. В 1912 году состоялась закладка больничного корпуса (архитектор Л. Р. Кекушев), который вскоре был выстроен крупным подрядчиком, членом общины М. М. Малышевым за полцены (по смете цена строительства определялась в 70 тысяч рублей).

После 1917 года единоверческий монастырь распался, и в 1922 году его храмы попали в руки обновленцев. Не найдя средств на их содержание, они оставили за собой западный Никольский придел Успенского храма, а центральную его часть продали староверам поморского согласия, изгнанным из своего исторического храма в Токмаковом переулке.

В 1934 году НКВД арестовал наставника федосеевской общины, но перед самым арестом тот успел тайно благословить своего преемника. Девять лет (до 1943 года) духовный отец федосеевской Преображенской общины действовал подпольно.

Крестовоздвиженская церковь на Преображенском кладбище, 1991 г. Источник: pastvu

Крестовоздвиженская церковь на Преображенском кладбище, 1991 год. Источник: pastvu

С момента основания Преображенской федосеевской общины в ней с необыкновенной точностью исполнялся богослужебный устав. Никакие упущения в совершении служб не допускались. Так же строго соблюдался и временной порядок богослужений. О всенощных бдениях здесь всегда держались понятия в самом строгом, буквальном смысле слова — это богослужение, которое продолжается всю ночь и заканчивается утром. Сообразно с этим и всенощная служба начиналась не ранее 11 вечера, а заканчивалась часов в 5 или 6 утра. Всеми признавалось, что даже знаменитые староафонские монастыри не исполняют службу с такой точностью, как старообрядцы Преображенского кладбища. Однако в 1910-х годах стал допускаться для заказных всенощных иной порядок, а именно: начало их приходилось на восемь часов вечера. Ныне же всенощные совершаются полностью вечером.

Утратив к настоящему времени всякое экономическое значение, Преображенское кладбище по-прежнему продолжает играть важную роль в духовной жизни федосеевского и поморского согласий. Сегодня на Преображенском кладбище зарегистрированы три церковные общины. На территории бывшего «женского двора» находится община федосеевского согласия, а на территории бывшего «мужского двора» — община Древлеправославной Поморской церкви и община Московской патриархии, которые молятся в бывшей соборной Успенской часовне, разделенной на две части. С середины 1990-х годов властями было начато поэтапное возвращение некоторых построек федосеевской общине.

Рогожское кладбище

Одновременно с Преображенским было основано в Москве Рогожское кладбище. Как и Преображенское кладбище, эта земля также была отведена для погребения умерших во время чумы 1771 года московских старообрядцев, но только приемлющих священство, когда были закрыты прежние места старообрядческих погребений. Новое место представляло собой поле, находившееся справа от Владимирской дороги. С тех пор за Рогожской заставой стали хоронить священников, попечителей и прихожан московских старообрядческих общин поповцев. С разрешения императрицы Екатерины II здесь были выстроены один за другим два старообрядческих храма (летний и зимний), богаделенный дом, и постепенно образовался целый поселок, огороженный высоким забором. Население его составляли старообрядцы, приемлющие священство, среди которых было немало богатых промышленников и купцов. Богослужение в рогожских храмах совершалось священниками, перешедшими в старообрядчество из господствующей церкви.

В царствования Екатерины II и Александра I власти проявляли равнодушие к религиозной жизни старообрядчества. До 1823 года в некоторых правительственных учреждениях (в Московской духовной консистории, канцеляриях Министерства внутренних дел и московского генерал-губернатора) не было официальных сведений о Рогожском кладбище, существовавшем уже полстолетия, хотя о нем, разумеется, всем было известно.

На переднем плане стадион, за ним старообрядческая храм-колокольня и Покровский собор, рогожское кладбище, 1980 год. Источник: pastvu

На переднем плане стадион, за ним старообрядческая храм-колокольня и Покровский собор, рогожское кладбище, 1980 год. Источник: pastvu

Со времени восшествия на престол Николая I для старообрядцев вновь наступили тяжелые времена. В ноябре 1827 года императорским указом было строго воспрещено принимать для службы в храм Рогожского кладбища новых священников, а с 1834 года священникам из других мест было запрещено не только служить, но даже появляться на Рогожском кладбище. Этими и многими другими запрещениями (переезжать с места на место, ремонтировать храмовые постройки и пр.) правительство стремилось к полной ликвидации старообрядчества. Репрессии побудили старообрядцев искать возможность учредить архиерейскую кафедру за границей. Большую часть расходов по поискам святителя взяли на себя прихожане Рогожского кладбища купцы Рахмановы. После учреждения в 1846 году белокриницкой иерархии преемник митрополита Амвросия, митрополит Кирилл, поставил в 1853 году во Владимир архиепископа Антония, который впоследствии стал первым архиепископом Московским и всея России и с 1862 года имел резиденцию на Рогожском кладбище.

К старообрядческой иерархии русское правительство отнеслось крайне враждебно. Гонения на старообрядчество, в частности правительственное распоряжение, по которому старообрядцам с 1855 года запрещалось записываться в купеческое сословие (что влекло за собой выполнение рекрутчины и лишение сословных привилегий), вынуждали некоторых старообрядцев изменять старой вере и переходить в единоверие.

В 1854 году в единоверие перешел кладбищенский священник Петр Русанов. В скором времени за ним последовали некоторые из прихожан во главе с Сапелкиным, Аласиным и другими. Воспользовавшись этим, власти насильно, «без всякой церемонии» отобрали у старообрядцев Никольский храм, а 23 сентября 1855 года митрополит Московский Филарет (Дроздов) «освятил» его как единоверческую церковь под тем предлогом, что отступники якобы имеют право на часть кладбища. Отступившие в единоверие слали донос за доносом о том, что на кладбище водворились и тайно служат попы «австрийского поставления». По настоянию Филарета казенный смотритель кладбища совсем запретил старообрядцам совершать в часовнях богослужение. Хотя это запрещение было вскоре отменено, 7 июля 1856 года, из-за домогательств Филарета, правительство запечатало алтари летнего и зимнего храмов Рогожского кладбища. Никакие хлопоты старообрядцев не помогали. Более того, и после официального удостоверения ложности доносов особой комиссией в 1880 году алтари по настоянию обер-прокурора Синода К. П. Победоносцева оставались запечатанными. Они были распечатаны лишь после императорского указа от 17 апреля 1905 года «Об укреплении начал веротерпимости».

Церковь Николы Чудотворца Никольско-Рогожской старообрядческой общины в Москве, 1992 г. Источник: pastvu

В честь этого события, пришедшегося на празднование Пасхи, старообрядческое духовенство и прихожане со всей России до сих пор ежегодно совершают крестный ход в Неделю святых жен-мироносиц (второе воскресенье после Пасхи). В память распечатания алтарей в 1912—1913 годах была воздвигнута и одна из красивейших московских колоколен с храмом во имя Воскресения Христова.

Первая архиерейская служба, которую совершил вернувшийся из ссылки архиепископ Московский Иоанн (Картушин), прошла лишь через полгода — 22 октября 1905 года. Первый разрешенный колокольный звон на Рогожском был слышен 27 июля 1905 года. В это время вокруг храмов началось активное строительство. Ф. Е. Морозова в память о своем сыне Сергее Ивановиче построила трехэтажное здание для больницы, которое использовалось и как дом причта рогожских храмов. В нем же, на верхнем этаже, помещались келия и покои архиепископа Иоанна. Было построено и еще несколько каменных жилых зданий, а к 1911 году — здание для Московского старообрядческого института.

После революции 1917 года большинство исторических зданий старообрядческого поселка было разрушено, храм во имя Рожества Христова использовался под склад мастерских музеев Московского Кремля, сохранившиеся общинные дома были доведены до крайне жалкого состояния. Лишь в 1995 году правительство Москвы приняло решение о создании архитектурного заповедника на месте Рогожского кладбища и о поэтапной передаче исторических владений в пользование Русской православной старообрядческой церкви. Однако реконструкция Рогожского кладбища по-настоящему началась только в 2000-е годы.

Кожурин К. Я. Повседневная жизнь старообрядцев — М.: Молодая гвардия, 2014

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости