Новости – Люди

Люди

Имитация инноваций

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

«Сколково» успешно состоялось в качестве площадки для исчезновения бюджетных денег

22 апреля, 2015 07:52

18 мин

В XX веке среди островитян Тихого океана широко распространились так называемые карго-культы. Одной из их особенностей было подражание культуре белых. Островитяне строили самолеты из соломы, ожидая, что, подобно творениям европейцев, эти поделки смогут привозить из страны духов ящики с пропитанием, спичками, патронами. Пример, характерный не только для «дикарей»: начиная с 1991 года наша страна развивалась в основном карго-путем. Конституция страны, структура власти были скопированы с американских. Проведя эти карго-реформы, сели и стали ждать — как Буратино на Поле чудес: когда вырастет денежное дерево.

Дерево не выросло, но это никого не смутило — карго-развитие по-прежнему основной тренд в нашей стране. «Будем жить, как на Западе», «Сделаем наш, российский iPhone (Диснейленд, Facebook)». Залогом развития науки вот уже много лет рассматривается создание собственной, российской Кремниевой долины. Например, 18 апреля, выступая на международном экономическом форуме в Ялте, замминистра по делам Крыма Андрей Соколов сообщил, что до 2020 года на полуострове будет создана «Цифровая долина». Сделать «Силиконовую долину» в Крыму еще месяц назад предложила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Уже существует рабочая группа по созданию этого технопарка. Ее ответственный секретарь Евгений Бабаян рассказал, что менее чем за 5 лет проект сможет обеспечить дополнительное поступление в бюджет на уровне 60 миллиардов рублей в год и даст рабочие места 18 тысячам высококвалифицированных сотрудников. Радужные перспективы, не правда ли?

Стоп! А разве не знает каждый читающий человек в нашей стране, что российская «Кремниевая долина» уже существует? Это же создаваемый еще с 2010 года инновационный центр «Сколково», в который за несколько лет было вложено около 75 миллиардов рублей из госбюджета. В этом году проекту исполнится 5 лет, самое время подводить первые итоги.

Конверсия 2.0

Публикуемые на сайте центра отчеты позволяют увидеть, что «Сколково» постоянно выполняет и перевыполняет свои KPI (ключевые показатели эффективности — РП) по привлечению частных инвестиций, по числу компаний, желающих получить гранты и т.п. Однако эти показатели не отражают того, в какой степени центру удается справляться с задачами более высокого порядка — формирования в стране культуры инноваций, развитию науки и созданию благожелательной к техническим компаниям бизнес-среды. Можно ли оценить его значение именно с точки зрения этих задач?

Ответ шокирует: нет. Дело в том, что изначально задачи инновационного центра сформулированы настолько нечетко, что оценить его работу на соответствие этим задачам не представляется никакой возможности. Можно ли оценить значимость самих исследований, которые ведутся в «Сколково»? И снова нет. Никаких конкретных целей, по которым можно определить этот показатель, снова не поставлено. «Главный критерий, по которому оценивается эффективность работы — это число стартапов, которым фонд выделил гранты. Если стартапов, например, сто, то кластер эффективный. Если двести — то в два раза эффективнее», — поясняет заместитель директора по научной работе Института прикладной математики им. М.В.Келдыша РАН, доктор физико-математических наук Георгий Малинецкий. Увидеть за цифрами, которыми отчитывается фонд, размах научной работы довольно сложно.

Алексей Ситников. Фото: Сергей Вдовин / Интерпресс / ТАСС

Проиллюстрируем сказанное на примере одного из 5 кластеров «Сколково», причем, если верить информации, размещенной на сайте, едва ли не самого успешного (наряду с ИТ-кластером) — кластера ядерных и радиационных технологий. За прошлый год ядерный кластер добился «серьезных успехов»: в его портфеле — более 120 инновационных стартапов, общая выручка которых за прошлый год выросла до 600 млн рублей. Кластер создал 700 высокотехнологичных рабочих мест, профинансировал проекты участников на сумму около 1,25 млрд рублей, одобрил более 40 грантов на сумму около 900 млн рублей и привлек к своим проектам деньги 70 частных инвесторов — всего около 800 млн рублей накопленным итогом.

Цифры впечатляют — однако научных прорывов за ними нет: ядерный кластер «Сколково» занимается в основном проектами, не имеющими отношения к ядерным технологиям. Сам исполнительный директор кластера ядерных и радиационных технологий Игорь Караваев в интервью порталу Nuclear.Ru пояснил, что речь идет о «применении технологий, сформировавшихся в ходе развития ядерной науки и атомной энергетики, в других индустриях». Лишь 5% стартапов кластера непосредственно используют разработки ядерной науки — и то речь идет не о ядерных исследованиях как таковых, а о хранении радиоактивных отходов, технологиях вывода из эксплуатации и т.п. В остальных случаях фигурируют технологии применения новых материалов и фактически обычные электронные технологии. Почему тогда кластер ядерный?

Сложно сказать. Впрочем, другого ждать и не приходилось: согласитесь, «небольшой атомный стартап» звучит глупо, атомными технологиями не могут заниматься небольшие команды энтузиастов. Эти технологии могут исследоваться только в специализированных научных центрах — таких, как Курчатовский институт или Научно-исследовательский институт атомных реакторов в Димитровграде. Все эти НИИ входят в госкорпорацию «Росатом», зачем понадобилось создавать Ядерный центр там, где никаких исследований на эту тему никогда не велось? И пусть руководители «Сколково» говорят о том, что Ядерный кластер работает в тесном сотрудничестве с «Росатомом», научная значимость кластера не становится от этого понятной. Очевидно, речь идет не о разработке новых ядерных технологий, а в лучшем случае о конверсии — о применении того задела, который был достигнут ранее (и другими НИИ) для создания коммерческих продуктов.

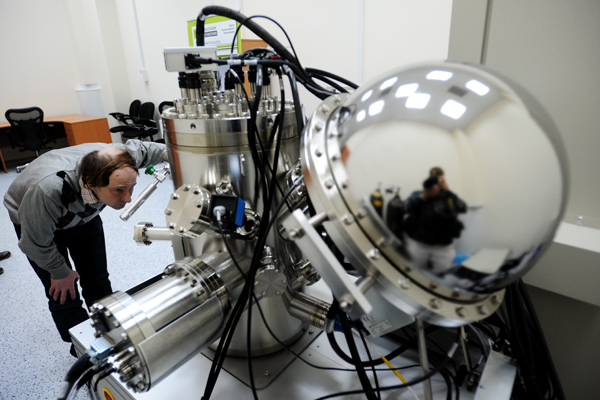

Открытие научно-исследовательской лаборатории Центра коллективного пользования «Микроанализ» в Сколково. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Например, не так давно ядерный кластер выделил 20 млн рублей лаборатории «Бисант» из города Мытищи, которая «разрабатывает технологию мирового уровня по изготовлению антенн нового типа для мобильных телефонов, транспортных средств, спутниковой связи и др.». Как обещают представители компании, получившей еще 20 млн рублей от венчурного фонда РВК «С-Групп Капитал Менеджмент», новая технология позволит уменьшить габариты антенного блока мобильника в 2 раза и снизить энергопотребление телефона на 10%.

Туманность самих задач центра оборачивается и туманностью критериев оценки, о которой мы говорили выше: например, говоря в 2013 году о том, что до 2020 года из федерального бюджета на «Сколково» будет выделено 125,2 млрд рублей, министр экономического развития Алексей Улюкаев сообщил, что число выпускников Сколковского института науки и технологий должно составить не менее 1000 человек, а удельное число публикаций, приходящихся на 100 исследователей — 75–85. Но число публикаций — довольно странный критерий, если речь идет об иннограде в целом, а не о Сколтехе как таковом: разве деятельность Кремниевой долины кому-то придет в голову оценивать по числу публикаций ее резидентов?

Тупик коммерциализации

Итак, центр «Сколково» занимается не научно-технологическими разработками, а их коммерциализацией. В этом смысле он, как говорится, в тренде: уже много лет подряд правительство в управлении наукой ставит во главу угла именно возможность быстрой финансовой отдачи от разработок. Но кто сказал, что это направление — правильное? «Это метод разрушения содержательной ценности науки как таковой, — говорит директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. — Чиновники оправдываются тем, что эти же тенденции доминируют в ряде развитых стран — в США, Великобритании. И, собственно говоря, это единственное обоснование, которое они могут привести, поскольку никаких цифр и сколько-нибудь серьезной аналитики, которая подтверждала бы продуктивность этого подхода, не существует. Это заставляет вспомнить о знаменитой школьной фразе «А если все из окна прыгать будут, ты тоже прыгнешь?». Зато есть исследования, которые показывают, что продуктивность науки в результате ее коммерциализации резко падает».

Жорес Алферов. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

По словам эксперта, шутки про британских ученых — это как раз результат коммерциализации научной системы Великобритании: ученые не могут вести долгосрочные фундаментальные исследования, и, чтобы сохранить финансирование самих институций, вынуждены браться за совершенно им неинтересные коммерческие проекты, которые кто-то может профинансировать. Научные силы отвлекаются на решение вопросов, не имеющих научной ценности. Проседает среднее звено науки: краткосрочные прикладные исследования, в которых заинтересованы компании, все-таки проводятся, равно как и некоторое количество очень дорогих и масштабных вроде БАК, которые могут финансироваться на государственном или межгосударственном уровне.

«Если несколько лет назад средний грант, который получал американский ученый-естественник, был от 3 до 5 лет, то сейчас — от полугода до полутора. И это приводит к резкому падению продуктивности научного труда. Наука идет в коммерческую сферу, потому что это выгодно тем, кто делает на ней деньги — это проявление кризиса неолиберальной модели капитализма, потому что норма прибыли падает, и она компенсируется за счет того, что капитал старается извлечь прибыль из тех сфер, которые раньше были некоммерческими», — говорит Кагарлицкий. Именно этим объясняется интерес к проекту «Сколково» со стороны западных компаний, которую руководители центра выдают за показатель его перспективности, востребованности мировой технологической средой.

Ценой, которую платит общество, является разрушение мотивации научных специалистов. «Сколково» — это телефон, который сделал старик Хоттабыч, — говорит доктор физико-математических наук Георгий Малинецкий. — Он весь из золота, смотрится дорого и хорошо. Одна беда — не работает. Мы занимаемся имитацией. Вы бывали на семинарах в «Сколково»? Прекрасные закуски, чудесная музыка. Американские коллеги, которые привыкли в MIT работать круглыми сутками, всему этому поражаются». Но чиновникам, которые сейчас заведуют развитием науки, и не надо, чтобы что-то было, подчеркивает ученый: «Давайте вспомним 90-е с заявлениями Гайдара, что у нас наука серая и ее не надо развивать: все, что нам нужно, мы купим за рубежом».

Самый главный залог развития — научная среда — у «Сколково» так и не появилась. Задача ее формирования понималась весьма превратно — ее пытались решить с помощью довольно странных методов. В 2010 году, после того как опыты с графеном (двумерная модификация углерода уникальной прочности и электропроводности — РП) принесли Андрею Гейму и Константину Новоселову Нобелевскую премию, руководитель департамента международного сотрудничества фонда «Сколково» Алексей Ситников пригласил талантливых эмигрантов вернуться в Россию и поработать в иннограде. Гейм был безмерно удивлен предложением: «Там у вас люди что — с ума посходили совсем? Считают, что, если они кому-нибудь отсыпят мешок золота, то можно всех пригласить?» Его реакция вполне понятна: ученому нужна возможность заниматься проблемой, а для этого нужна среда, техническое оснащение, а не пресловутый «мешок золота». Комментируя отказ ученого, Владислав Сурков тогда изрек забавную сентенцию: «Гейм отказался. Ну что ж, это его право. Но у нас Жорес Алферов согласился сотрудничать со «Сколково» — это один Нобелевский лауреат. Роджер Корнберг — американский Нобелевский лауреат — согласился сотрудничать со «Сколково». Господин Гейм — нет. 2:1 в пользу «Сколково», я так понимаю». Как будто перспективность проекта измеряется числом свадебных генералов, участвующих в нем на тех или иных условиях!

Роджер Корнберг. Фото: Юрий Белинский / ТАСС

Если научной составляющей в иннограде почти нет, то перед нами в лучшем случае никакая не Кремниевая долина, а банальный стартап-акселератор, каких много в США. Например, по числу поддерживаемых стартапов и объемам их финансирования «Сколково» сопоставим с парой таких венчурных фондов США, как Y Combinator: дважды в год этот фонд выделяет гранты в 130 тыс. долларов примерно 85 стартапам. При том, что Y Combinator не требует таких огромных денег на свою работу! «Основная проблема этого инновационного центра — в том, что он существует, — резюмирует Кагарлицкий. — Он не нужен и даже вреден: он отвлекает ресурсы от проектов, которые реально в них нуждаются. Там, где у нас есть что-то ценное, мы пытаемся сделать огромный муляж. «Сколково» — это PR-проект. В самих PR-проектах нет ничего плохого, но когда они съедают такие деньги!»

Россиликон

От СССР Россия получила богатейшую научную инфраструктуру с большим количеством школ, которые с трудом выживали. И даже несмотря на то, что мы потеряли две трети того, что у нас было, к середине двухтысячных российская наука имела довольно серьезный потенциал. Вместо того чтобы развивать науку на основании уже действующих центров, было принято решение создать новый, задачи и направления работы которого не были четко определены. «Чтобы наука развивалась и вносила вклад в экономическую жизнь страны, должен быть замкнутый круг инноваций: сперва анализ мировых трендов и приоритетов, затем подготовка специалистов и фундаментальные исследования, потом прикладные исследования и, наконец, этап, когда результат всего этого выводится на рынок, — говорит Малинецкий. — Мы реализуем этот продукт, а потом вкачиваем деньги во все первые этапы цикла». Однако механизм, который мог бы осуществлять коммерциализацию, по словам эксперта, был уничтожен в 90-е годы.

Сейчас, считает Малинецкий, ни у кого нет четкой идеи, как его можно возродить. Капитализм в России не состоялся: у нас нет ни одной крупной частной высокотехнологичной фирмы. При отсутствии компаний уровня Procter & Gamble или IBM самые удачные разработки некому вывести на мировой рынок. Стартапы могут патентовать те или иные разработки, но выводить их на глобальный рынок самостоятельно они не смогут — а значит, наиболее вероятен вариант, в котором они попросту продадут патент на свои разработки западным фирмам. Следовательно, одна из самых высоких целей «Сколково» — удерживать российских специалистов от эмиграции — окажется невыполненной. Сохранять специалистов здесь можно — но технологии-то все равно уплывут за рубеж. Произойдет нечто вроде того, что было в перестройку, когда разработки российских НИИ формировали целые новые направления за рубежом (так было, например, с технологиями распознавания образов, мировая школа которых возникла из советских оборонных разработок — РП).

Конференция Startup Village в Сколково. Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Кремниевая долина создавалась в годы холодной войны и была нужна не для непонятных «инноваций», а ради четкой задачи — обеспечения американского оборонного комплекса научно-техническими и инженерными решениями. Именно этим и был обусловлен успех Кремниевой долины: примечательно, что никаких венчурных инвесторов в тот период поблизости и в помине не было. Ее образ, который существует в массовом сознании, сформировался гораздо позже — в 80-90-е годы. Но компании Apple не было бы без «военного периода» эволюции Кремниевой долины. «Сколково» же пытается развиваться по совершенно другой модели — привлекать частный бизнес на решение множества не связанных между собой задач. При этом выбирая преимущественно те направления, по которым можно добиться быстрой коммерческой отдачи. «Эта идея — абсолютный бред: люди не понимают, как работают технологии, — считает доктор биологических наук, заместитель директора Института проблем передачи информации РАН Михаил Гельфанд. — Как в анекдоте: вчера картошку посадили, а сегодня выкопали, потому что кушать очень хотелось. И развития технологий не происходит не потому что наука неправильная, а потому что экономика неправильная. Если вы хотите разрабатывать или внедрять технологии, то горизонт планирования должен быть у вас больше, чем полгода. А по-моему, в России никто так далеко не планирует».

Пробовать не стоило

Примечательно, что туманность задач, стоящих перед российской наукой в целом и «Сколково» в частности, чиновников, курирующих науку, вовсе не пугала. «Мне в свое время довелось быть на Молодежном инновационном форуме, — рассказывает Георгий Малинецкий. — Человек, который сейчас работает заместителем министра образования и науки, тогда курировал молодежь. Монолог: конечно, инноваций нет никаких, но мы поднимем шумиху, под это дело выдадим премии — а там глядишь, инвестиции и пойдут. Двум главным инноваторам дадим по квартире, а самому главному — самолет, чтобы он летал по стране и сверху видел, как его инновации внедряются. Ну, как вам? Один мой коллега сказал: прекрасная идея, никогда не слышал, чтобы где-то инноватору давали самолет. А когда меня спросили, я ответил: бред собачий. Или же растрата государственных средств в особо крупных размерах. Я думал, что человек огорчится, а он мне: вы знаете, и Владимир Владимирович то же самое говорит! А вот Дмитрий Анатольевич говорит: а давайте все-таки попробуем…».

Увы, судьба российской «Силиконовой долины», похоже, вполне созвучна неверному переводу английского слова silicon. Из кремния делают некрасивые, но способные производить вычисления процессоры и платы. Из силикона — куда более красивые, но увы, ненастоящие, вещи.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости