Новости – Люди

Люди

Бунт вольных агрегаторов

В офисе компании «Яндекс». Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Внеправовое положение новостных сервисов крупных поисковых сайтов необходимо ликвидировать, невзирая на бурный протест IT-корпораций

25 февраля, 2016 15:30

8 мин

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, устанавливающий государственное регулирование деятельности крупных новостных интернет-агрегаторов. Авторы поправок к закону «Об информации, информтехнологиях и о защите информации» — член фракции «Справедливой России» Алексей Казаков и депутат от фракции КПРФ Александр Ющенко — настаивают на необходимости законодательной регламентации работы таких порталов, как «Яндекс. Новости», «Новости Google» и других аналогичных интернет-сервисов.

По мнению парламентариев, агрегаторы с аудиторией свыше миллиона посещений в сутки должны регистрироваться в отдельном реестре Роскомнадзора. При этом ведомство должно быть наделено правом контролировать работу новостных сервисов на предмет достоверности представляемой ими информации и требовать удаления с сайта сведений, не соответствующих указанным критериям. На поисковые сервисы новым законом возлагается ответственность за распространение недостоверной или противоречащей нормам российского законодательства информации, в том числе полученной из СМИ.

Кроме того, предлагается установить для новостных сервисов требования по российской локализации, аналогичные нормам, введенным с 1 января 2015 года для СМИ. Иностранное участие в таких компаниях ограничивается 20%, агрегатор должен быть национальным юридическим лицом. В том случае если законопроект будет принят, IT-компании получат шестимесячную отсрочку для приведения своей работы в соответствие с новыми требованиями.

Отметим, что разговоры о необходимости госконтроля над новостными сервисами ведутся давно — в 2014 году с такой инициативой выступил автор Закона о блогерах заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Вадим Деньгин. Предложение вызвало резко негативную реакцию со стороны IT-компаний — многие из них заявили о готовности закрыть новостные сервисы в случае введения государством ограничительных мер. Сегодня история двухлетней давности повторяется: представители компании «Яндекс» уже заявили, что закроют «Яндекс. Новости» в случае принятия поправок, так как для исполнения указанных требований компания якобы не располагает необходимыми мощностями.

Слишком «умные» машины

Представители компаний-поисковиков неизменно делают упор на полную автоматизацию работы новостных агрегаторов, уверяя, будто бы отбор наиболее важных новостей осуществляется в автономном режиме, безоценочно и беспристрастно. Это является основным аргументом сторонников сохранения «внеправового» статуса новостных сервисов.

Но, во-первых, возможность сотрудников компаний вмешаться в работу сервисов сохраняется. Теоретически поисковики могут выдать в топ новостей любую информацию в «ручном» режиме, и при том, что аудитория IT-гигантов исчисляется миллионами пользователей, несложно представить себе возможные последствия подобного самоуправства.

Кроме того, мало у кого есть сомнения в том, что поисковики действительно занимаются формированием списка главных новостей в соответствии со своими собственными приоритетами.

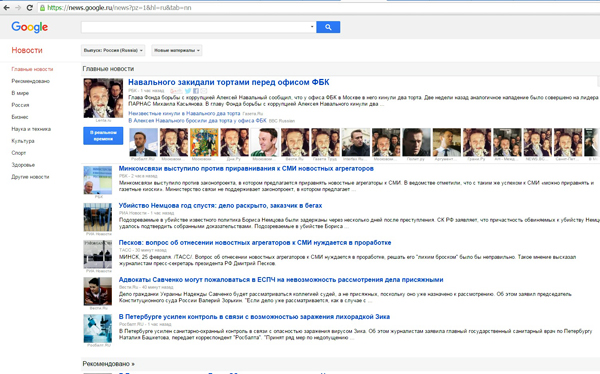

За примером далеко ходить не нужно: открыв раздел «Новости Google» 25 февраля, читатель мог получить весьма искаженное представление о новостной картине дня, составленной с очевидным идеологическим перекосом. Топ наиболее «важных» новостей представлен информацией о «тортовой» атаке на оппозиционера Алексея Навального, сообщением об иске адвокатов Надежды Савченко в ЕСПЧ и новостью о ходе расследования убийства Бориса Немцова. При этом на сайтах ведущих информагентств эта информация представлена вскользь, в череде непервостепенных сообщений. Назвать подобный выбор поисковых алгоритмов Google случайностью очень сложно. Новости, так или иначе посвященные деятельности российской оппозиции, составляют основу информационной повестки сервиса. Впрочем, удивляться этому не стоит, ведь компания Google является американской корпорацией, а о связях IT-компаний США с национальными спецслужбами ранее писал бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден. Несомненно, что «оппозиционная» подборка новостей в топе агрегатора является итогом целенаправленной политической стратегии. Поэтому ограничение иностранного участия в интернет-агрегаторах нельзя назвать чрезмерной мерой.

Скриншот сайта «Google-новости»

Кстати, заявления представителей IT-компаний о неподъемных затратах в случае введения «ручной» проверки выдаваемой новостной информации тоже не выдерживают критики: например, для поисковой системы Rambler организация редакции новостного ресурса проблемой не стала. В компании заявили, что приравнивание новостных агрегаторов к СМИ не создаст никаких проблем для Rambler&Co. Категорический отказ остальных поисковых сайтов ввести премодерацию выдаваемых новостей и проверку их достоверности выглядит в этом свете крайне подозрительно.

Поисковики vs пресса

Еще одним популярным аргументом в защиту неприкосновенности новостных агрегаторов является утверждение, что от таких мер в первую очередь пострадают СМИ, публикации которых попадают в выдачу популярных поисковиков. Но, во-первых, даже в условиях сворачивания работы новостных сервисов обычный поиск по Сети сохранится, и читатели смогут находить интересующие их материалы.

Во-вторых, сами СМИ далеко не во всех случаях довольны результатами взаимодействия с новостными сервисами поисковых сайтов.

Например, в 2009 году американский и австралийский медиамагнат, владелец таких изданий, как The Times, The Sun и The Wall Street Journal, Руперт Мердок обвинил поисковики и новостные агрегаторы в воровстве контента, создаваемого его медиахолдингом. По мнению бизнесмена, компании Google, Microsoft и Ask.com паразитируют на веб-сайтах его изданий, и он пригрозил убрать их из поискового индекса IT-корпораций.

Упрекают новостные агрегаторы и в том, что они фактически установили контроль над интернет-СМИ — на сегодняшний день значительную долю посещаемости информационных сайтов составляют переходы с «Яндекс. Новостей» и аналогичных сервисов (в отчете компании «Яндекс» за 2011 год говорилось о 17% от общего трафика онлайн-СМИ, для некоторых изданий этот показатель достигает 50%). Это дает поисковикам потенциальную возможность манипулирования медиасферой (впрочем, по некоторым данным, IT-компании уже сейчас прибегают к подобным приемам).

«"Яндекс" агрессивно воспринимает любое регулирование его деятельности, в то время как сам в качестве поисковика берет на себя ту же функцию в отношении многих ресурсов Рунета с их пессимизацией, установлением новых правил, а также произвольной поисковой выдачей, когда в верхних ее позициях оказываются не первоисточники информации, а их копипастеры. Но надо же наконец признать, что такое положение — быть самому регулятором трафика и отрицать регулирование со стороны государства — обыкновенное правовое хамство», — пишет, например, председатель совета директоров медиахолдинга Pravda.Ru Вадим Горшенин.

Следует отметить также, что новостные агрегаторы неоднократно попадались на транслировании информации, распространяемой ресурсами, не имеющими государственной регистрации. Понятно, что при сохранении сложившегося порядка работы этих сервисов говорить о приведении интернет-сферы в соответствие с требованиями российского законодательства не приходится.

Как ни странно, но в Минкомсвязи инициатива о введении правового регулирования деятельности новостных сервисов не встретила понимания. «Мы этот законопроект не видели, к нам он официально не поступал, и эта идея нам не нравится», — приводят информагентства слова замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина. По мнению чиновника, если довести идею парламентариев до логического финала, придется приравнять к СМИ газетные киоски.

Либо в министерстве не изучали подробно нюансы функционирования новостных агрегаторов, либо же Минкомсвязи стремится любой ценой сохранить хорошие отношения с IT-компаниями, невзирая на возможные последствия.

Новостные сервисы крупных поисковых систем, прочно вошедшие в жизнь миллионов пользователей, не столь безобидны, как уверяют представители IT-корпораций. В силу своей колоссальной популярности они обладают даже большим потенциалом воздействия на общество, чем большинство онлайн-СМИ. При этом агрегаторы до сих пор находятся вне правового поля, неизменно увиливая от всякой ответственности, в то время как даже деятельность более или менее популярных блогеров регулируется законом. Вероятно, уже пришло время привести правовое положение новостных сервисов к общему знаменателю, определенному информационной политикой государства.

поддержать проект

Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости